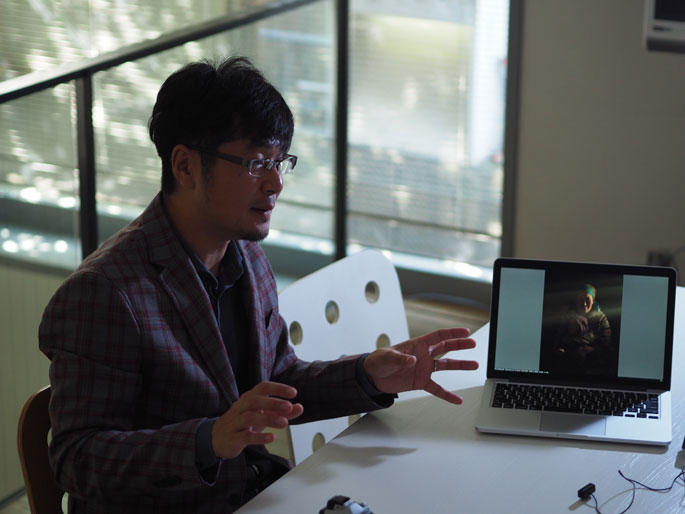

清水 哲朗 Tetsuro Shimizu

写真家・竹内敏信事務所で3年間助手を務めた後、フリーランスとして独立。独自の視点で自然風景からスナップ、ドキュメントまで幅広く撮影する。2005年『路上少年』で第1回名取洋之助写真賞受賞。2012年に15年分のモンゴル取材をまとめた写真集「CHANGE」を発表。2014年、モンゴルでの活動に対して日本写真協会賞新人賞が贈られた。

インタビュー:2014年11月7日

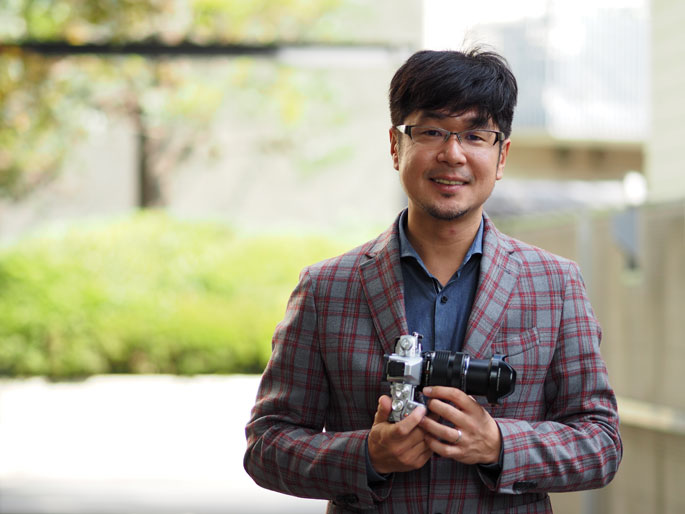

清水 哲朗 Tetsuro Shimizu

写真家・竹内敏信事務所で3年間助手を務めた後、フリーランスとして独立。独自の視点で自然風景からスナップ、ドキュメントまで幅広く撮影する。2005年『路上少年』で第1回名取洋之助写真賞受賞。2012年に15年分のモンゴル取材をまとめた写真集「CHANGE」を発表。2014年、モンゴルでの活動に対して日本写真協会賞新人賞が贈られた。

17年間にわたってモンゴルの写真を撮り続けている清水 哲朗氏。今回は「人を通じて風景を見る」というテーマで、これまでに撮影した写真から未発表作品を選んでいただきました。

編集委員

今回のテーマは「人を通じて風景を見る」ということですが、これにはどんな意味がありますか。

清水

モンゴルは大自然に溢れています。もちろん、それを写すだけでもいいのですが、そこに人の生活があると風土がしっかり見えてきます。

(写真を指しながら)たとえばこの1枚。窓の外には4000メートル級の山があるのですが、そもそもそれが凄いことですよね。しかし、その山だけを写すと4000メートル級の山には見えず、人の生活を写しいれることで自然のスケールを表現しています。

こんな場所に人が住んでいるという驚き。この人たちは一体何メートルのところに住んでいるんだ、という話ですよね。そこではどんな暮らしをしているのか興味を持って入り込んでみると、慎ましやかだったり、思ったより派手だったり、意外な発見があるのです。そこから見る側の興味を環境や自然風景へとつないでいくのです。

編集委員

毎回、どうやって撮影地を選ぶのですか。

清水

モンゴルでは都市部以外の情報はあまり入ってこないので、友人知人からの生の声をとても大切にしています。「ここが良かった」なんて話を聞くと、どの時期がいいのか、どうやって行くのかなど、突っ込んで話を聞きます。

撮りたいものができたときにはいろんな人に「その辺りに知り合いはいないの?」という感じで声をかけていきます。情報があればそれをもとに当たり、そこでまた人を紹介してもらってという地道な作業の繰り返しです。

他には、もう長い付き合いになっている家族が各地にたくさんいるので、彼らの写真を撮り続けています。こちらは挨拶回りが結構大変なんですよ。「アイツのところに行ったのに、なんでウチに来ないんだ」みたいな話になるので、一軒立ち寄ったら全部行かないといけない。日本の田舎と一緒ですね(笑)。

長く滞在するときは、お土産として小麦粉25キロ、米10キロ、飴3キロ、ガソリン25リットル、数本のお酒といった具合に、生活に必要なものを全部持って行くんですよ。僕が帰ったあとも、おつりが来るくらいに。そういう付き合いをしています。

編集委員

そんなモンゴルとの関わりの中で、驚くような場所に出会ってきたわけですね。

清水

そうですね。モンゴルと言うと、草原のイメージが強いですが、こんな場所もあります。(写真を指しながら)ここはフブスグル湖と言って、ロシアにあるバイカル湖の源流になっている湖です。一番深いところで水深245mある大きな湖で6月頃まで氷が張っている透明度の高い湖です。僕は撮影のために7月に水中撮影をしたのですが、氷水のように冷たかった。心臓が止まるかと思いました。

この湖は冬にも行っているのですが、透明な氷が張ります。一夜にして凍るので透明な氷になると言われていますが、氷屋さんと一緒で氷に空気が入らないのです。氷の厚みは1メートルくらいあるようですが、透明なので本当の厚みはわかりません。その上をトラックや乗用車が何台も走るんですね。僕も、ロシア製のワゴンで走りましたけど、これは怖かった。あとでモンゴル人の写真家にその話をしたら「よく行ったね。あれ、年に何度か車が落ちるんだよ」って(笑)。

モンゴルの冬はマイナス40度になることも珍しくありませんが、ここで野宿したこともあります。それまで車の中で何度も寝泊まりをして大丈夫だったので、「テントでもいけるかな?」と。無謀と言えば無謀でしたが、まあ何とかなりましたね。あとでモンゴル人に、「あいつは変な奴だ」とさんざん言われましたが…。

編集委員

先生の作品を拝見していると、その写真が撮られる前後のことや画面の周りに広がる風景を想像することがよくあります。

清水

自分の作品によって想像のきっかけを与えることができたらおもしろい、とは思っています。考える余地を残してみたり、意識的に情報を入れておいたりするのです。たとえば、朝の光を捉えたこんな写真。こういうスカーフみたいなものを被っているだけで、「撮影地はモンゴルでも、こんなスカーフを被るのはあそこの民族かな?」と想像してもらえるかもしれない。

編集委員

画面を作り込んでいくということですか。

清水

作り込むというと語弊があります。あくまでリアルな流れの中で完成度の高いものを作りたいのであって、作品のために彼らを演じさせるわけではないんです。だから、繰り返し取材をおこない、そのシチュエーションが来るのをひたすら待つ。本当にいいものが出来上がるまで粘るということですね。良い瞬間は向こうから来るので、それを逃さないようにしています。

そのためには完成形のイメージがないと駄目ですね。それがないと、被写体との距離感も曖昧になってしまう。僕はこれを撮りに行くと決めたときには、撮りたいイメージをある程度ノートに書いておきます。文字に置き換えるとイメージをより明確にできます。

ドキュメンタリー写真に勢いが必要なのは事実ですが、画面の隅々まで見ると、惜しい部分が残る写真も結構あります。それなのでなるべくというか、限りなく完成度が高い作品を発表したいとは常々考えています。アートとして見てもいいな、と思ってもらえるドキュメンタリーを撮るのが理想ですね。

編集委員

そのために普段はどんなことを?美術館にも通いますか。

清水

美術館は時間があるときだけですね。それよりも写真集がものすごく好きで、機会があればしょっちゅう買いに行きます。「自分だったらどうする?」と考えるだけで、もう楽しくて楽しくて。自分が撮るときもそうですが、他人の写真を見るときも、被写体との距離を意識します。「ああ、この人すごいな」と思うのは、技術的なものよりも被写体との距離感がしっかりとある人。被写体とのドキドキ感が写真に反映されるのです。カメラを出すという行為自体が難しい、けれども出さなければならないという場面がありますが、そこは撮影者それぞれのせめぎ合いですよね。

編集委員

つい先日もモンゴルに取材に行かれたそうですね。いま追っているテーマは何ですか。

清水

金鉱山に密着しています。モンゴルで金を掘っている人たちの中に「ニンジャ」と呼ばれる人々がいるんです。アメリカのアニメで「ニンジャタートルズ」ってありますよね。金鉱山でスコップを背負ってブーツを履いている姿が、このアニメの主人公に似ているということで、彼らはモンゴルでは「ニンジャ」と呼ばれています。

モンゴルの金鉱山は、大きく二通りあります。一つは権利を持つ会社が開発中のところ。もう一つは開発が終わったところ。どちらにも、何の権利も持たずに入り込んでいるニンジャがいるんです。開発が終わったところはみんなのものという扱いになっていて、そこで金を掘るのは違法ではないのですが、開発中の場所はもちろん盗掘になります。

以前に、盗掘の現場に行って写真を撮ったのですが、今回の取材では開発が終わったところに入り込んでいるニンジャに密着しました。金鉱山では違法なことをやっている人たちもいるので、取材には危険が伴います。それこそカメラを出すのがはばかられるようなところも多々あります。まさに、せめぎ合いですね。

編集委員

なぜそんな危険な現場を取材しようと考えたのですか。

清水

こういうニンジャという存在は、将来的にはなくなっていくと思っています。昔、日本には炭坑があって、そこで働いている人がいたけれど、徐々にいなくなったように…。だから、これは実際、中に入って記録していかなければならないと思ったのです。ただ、モンゴル人もリスクを恐れて、あまり近づかないような場所でもあります。2015年も取材を重ねて、2016年に発表したいと考えています。

文:岡野 幸治

ヤクの乳はカザフ族の栄養源

Copyright © Tetsuro Shimizu

小学校より帰宅するカザフ族の少年

Copyright © Tetsuro Shimizu

互いに騎馬をしながら毛皮を取り合うククバルというスポーツ

Copyright © Tetsuro Shimizu

朝日を浴びる親子

Copyright © Tetsuro Shimizu

氷点下30℃。鷹匠が小屋からイヌワシを連れてきた

Copyright © Tetsuro Shimizu

飲み水は川の氷

Copyright © Tetsuro Shimizu

日の出前に井戸まで馬を連れて行く遊牧民の少年。氷点下38℃。

Copyright © Tetsuro Shimizu

ウランバートル市内中心部から少し離れた下町

Copyright © Tetsuro Shimizu

ロシア国境近くに暮らすブリヤート民族のログハウス

Copyright © Tetsuro Shimizu

近年はニワトリを飼う遊牧民が増えてきた

Copyright © Tetsuro Shimizu

ときには道なき道を進む

Copyright © Tetsuro Shimizu

半水面から見るフブスグル湖

Copyright © Tetsuro Shimizu

携帯電話をかけに丘の上まで来た遊牧民

Copyright © Tetsuro Shimizu

前日競馬に出走した馬に栄養を与える遊牧民の親子

Copyright © Tetsuro Shimizu

遊牧仕事に雨の日は関係ない

Copyright © Tetsuro Shimizu

削岩機作業中に休憩をとるニンジャ

Copyright © Tetsuro Shimizu

拾ってきた石に金が含まれているかどうかを確認する

Copyright © Tetsuro Shimizu

機械を使い、粘土状になったものから砂金を洗い出す

Copyright © Tetsuro Shimizu

手巻き煙草をくゆらしては、同じ作業を続けていく

Copyright © Tetsuro Shimizu

通称オーリン・ボガ(山鹿)。この道10年のニンジャだ。

Copyright © Tetsuro Shimizu