佐藤 岳彦 Takehiko Sato

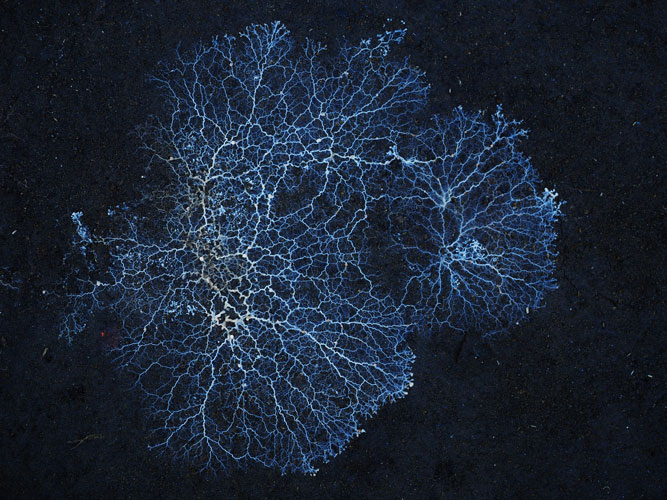

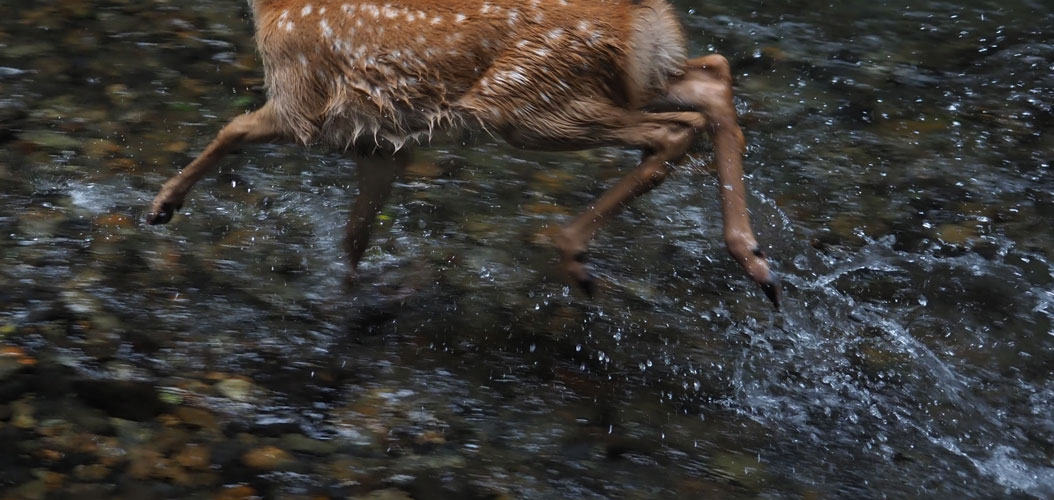

1983年 宮城県生まれ。大学院(森林動物学)中退後、写真の道へ。身近な自然から熱帯のジャングルまで、日本や世界を旅しながら生命をみつめている。2015年に『生命の森 明治神宮』(講談社)、2017年に『変形菌』(技術評論社)、2018年に『密怪生命』(講談社)を出版。2018年、日本写真協会新人賞を受賞。2019年、ドイツの国際写真賞 Horizonte International Photo Award を受賞。オリンパスギャラリー東京で、佐藤 岳彦 写真展『裸足の蛇』を開催。会期:2021年1月7日~18日(1/12火&1/13水は休館日)