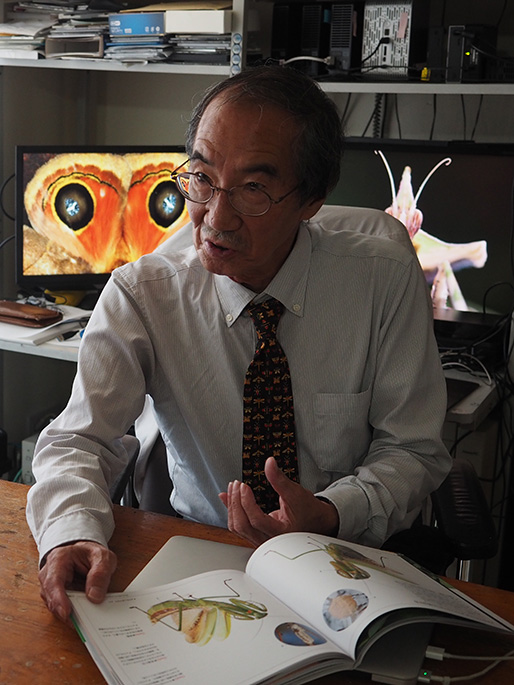

海野 和男 Kazuo Unno

東京農工大学の日高敏隆研究室で昆虫行動学を学ぶ。アジアやアメリカの熱帯雨林地域で昆虫の擬態を長年撮影。1990年から長野県小諸市にアトリエを構え身近な自然を記録する。近著に『世界のカマキリ観察図鑑』(草思社)、『自然のだまし絵 昆虫の擬態:進化が生んだ驚異の姿』(誠文堂新光社)。日本自然科学写真協会会長。

インタビュー:2015年7月27日

海野 和男 Kazuo Unno

東京農工大学の日高敏隆研究室で昆虫行動学を学ぶ。アジアやアメリカの熱帯雨林地域で昆虫の擬態を長年撮影。1990年から長野県小諸市にアトリエを構え身近な自然を記録する。近著に『世界のカマキリ観察図鑑』(草思社)、『自然のだまし絵 昆虫の擬態:進化が生んだ驚異の姿』(誠文堂新光社)。日本自然科学写真協会会長。

日本を代表する昆虫写真家・海野 和男氏は、カメラやレンズ、新しい撮影技術に造詣が深いことでも有名です。今回は、最近登場した新しいレンズや、ハイレゾショット、深度合成といった新技術を使って、写真で伝えることがどのように変わっていくかについてお話を聞きました。

編集委員

ここのところ、マイクロフォーサーズの新レンズが続々と登場しています。2015年6月には、7-14mm F2.8の超広角ズームレンズ、8mm F1.8のフィッシュアイレンズが同時に発売されました[※]。こうしたレンズの登場をどう捉えていらっしゃいますか。

海野

自然派のカメラマンにはものすごくいいですね。F2.8の明るいズームレンズが7-14mm、12-40mm、40-150mmと揃った。これにF1.8で8mmの魚眼レンズを加えて、わずか4本でほぼすべてをカバーできるわけです。僕自身は、撮影には機材をたくさん持って行くタイプですが、山に登って撮影するときは、機材はできるだけ減らしたい。そんなときは必要な機材をバックパックに入れるのですが、こんな小さなバックパックに全部入るわけです。

編集委員

レンズはどのように使い分けていますか。撮りたい作品のイメージに合わせて、取り出すレンズを変えるのですか。

海野

いや、僕の場合は、自然のなかで撮るときは、できるだけ広角で撮りたい。だけど、近寄ると逃げてしまうチョウなどは、まず望遠ズームで撮ります。この写真に写っているのはキナバルミカドアゲハというチョウで、ボルネオにしかいません。この写真には4匹写っていますが、複数が1カ所に来ることなんて滅多にない。それで、まずは望遠で撮りました。本当は、その後広角レンズで撮りたかったんだけど、すぐに逃げられてしまいました。実に、惜しかったですね。

編集委員

広角を好まれるのはなぜですか。

海野

風景のなかで、虫をできるだけ立派に捉えたい、という思いがあるんですね。それには、ある程度背景がはっきりしないと嫌なので、超広角や魚眼レンズを使うことになるのです。

編集委員

広角ズームと魚眼レンズはどのように使い分けますか。

海野

被写体が小さいときは魚眼がいいですね。アゲハチョウのように、被写体がある程度大きくなると、超広角でいいわけです。この写真のチョウはアサマシジミといって、絶滅が心配されているチョウです。僕のアトリエがある長野県の小諸でも、生息している場所が3カ所しかない。数が減っているチョウなので、生息環境がすこし分かるように撮ってみました。

こちらは、小諸で梅雨明け間近の時期に撮った写真です。この辺りは、あらかた畑みたいになっていますが、すこしだけ木が残っている。なんとなくいい雰囲気があるので、青空と一緒に写してみようと考えたんです。遠くに写っているのは、浅間山ですね。

※ M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

編集委員

OM-D E-M5 Mark IIでは『40Mハイレゾショット』が撮れるようになりました。0.5ピクセル単位でセンサーを動かしながら、8回連続撮影した画像をもとに40Mセンサー相当の高解像写真を出力する技術で、今回の「PHOTO GALLERY」でも、ハイレゾショットで撮影した作品を数点公開していただいています。

海野

これ、実際に使って驚いたのですが、RAWで撮ってPhotoshop用プラグインで現像すると、6400万画素の写真になるわけです。デジタルカメラの画素数はどんどん増えてきていますが、一度画素数が増えたカメラを使うと、なかなかもとには戻れない。作品制作の上で言うと、展覧会で大型プリントをするときは、やはり画素数が多いほうがいいんです。

これは、峠から熱帯雨林を見た写真ですね。モヤがかかったような状態ですが、拡大していくといろんな種類のツタなどが見えてくる。こうした風景写真は、ハイレゾショットならではだと思いますね。風景写真を撮る場合、一般にF16やF22に絞ってスローシャッターで撮ることが多いですが、絞り込むとどうしても画質は悪くなる。それならハイレゾショットを使ってF8で撮ったほうがいいかもしれないですね。

ハイレゾショットは、被写体が動いたら駄目と言われていますが、必ずしもそうとは言えないかもしれません。今回滝の写真を撮ってみたのですが、ハイレゾショットの写真は普通にスローシャッターで撮った写真とはなんとなく雰囲気が違いますね。

編集委員

この虫の写真もハイレゾショットですね。本物の虫を近づいて観察するように、この作品をパソコン画面で拡大してみたのですが、ぜんぜん画面が荒れないで細部まで観察できるのに驚きました。

海野

これ、体長が5センチくらいですからね。この虫は擬態するんです。だから、おとなしくて、あまり動かない。ちょっと触角は動いていますけど、生きているんだから、このくらいは仕方ないですね。この写真は、天気の変わり目に風がやんだおかげで撮れました。

編集委員

新しい技術ということでは、深度合成が注目を集めています。深度合成は、ピントをずらした写真を何枚も撮り、ピントが合った部分を合成して1枚の写真に仕上げるという、とてもおもしろい技術ですね。9月発売のOM-D E-M10 Mark IIと11月公開予定のE-M1、E-M5 Mark IIの新しいファームウェアはフォーカスブラケットモードを搭載し、ピントをずらした写真が撮影できます。それを使って、パソコンで深度合成できるということですね。11月公開予定のE-M1の新しいファームウェアでは、なんとカメラ本体で深度合成まで可能になります。実際に、どんなシーンで使われますか。

海野

僕が深度合成でやりたいことははっきりしていて、生きものが持っている形の妙をクリアに見せることに使いたいわけです。つまり、小さな昆虫の細部までしっかり見える写真を撮りたい。自然のなかで虫を撮るときは広角レンズでいいのですが、もっと造形のおもしろさを伝えたいとなると、白い背景をバックにして虫だけを撮ります。そのとき、一部だけにピントが合っているのではなくて、頭からお尻までピントを合わせたいのですが、普通に写してもそれは無理なんです。

実は、もう27年間、“生きている標本写真”と称して、白バックで昆虫の写真を撮っています。これまではストロボを使って絞りを絞り込んで撮っていたんですが、ここ4年ほどは深度合成を使うことが増えていますね。

編集委員

つまり、今回の新製品やファームウェアが登場するよりも前から、ということですか。

海野

そうです。最近、こういうカマキリの本を作りました。このカマキリなんか、体長が1.5cmしかない。それでは、普通に撮ってもなかなかピントが来ないわけです。それで、マニュアルでフォーカスをすこしずつ動かしながら、10枚くらい写真を撮る。それをパソコンで合成するわけです。だけど、1枚の撮影に2秒かかるとすると、10枚なら20秒かかります。その間カマキリに動くな、というのは無理な話ですね(笑)。出来上がった写真をぱっと見たら、これぐらい撮れて当たり前と思う人が多いかもしれないけれど、実際には、これ1枚作るのに1日とか2日とか、かかっているわけです。もし、この本を作っているときに今回のファームウェアが使えたら、どれだけ楽に、いい作品が作れたことか(笑)。

編集委員

カマキリがカマを持ち上げて威嚇する姿が格好いいですね。生きた昆虫を撮影することにこだわるのはなぜですか。

海野

それは、死んだものを撮るのはよくないですよ。というか、虫の魅力は、標本では伝えられないと思うわけです。僕は虫の形態が好きなので、昔は標本も好きだったのですが、最近はあんまり好きじゃなくなってきました。標本を見てきれいっていうのは、単に自分の所有欲を満たすところで終わってしまう気がします。それよりも、僕は生命体としての虫の魅力を撮りたい。今回の技術で、多くの人が比較的簡単にそれを撮れるようになったのは、ものすごくうれしいことですね。

編集委員

今回の製品では、深度合成の開発そのものにも関わられたとお聞きしています。

海野

いや、開発といっても、製品をときどき見せてもらって、こうしたほうがいいのでは、という話をしたということです。

編集委員

具体的にはどんなご提案をされたのですか。

海野

フォーカスブラケットモードでは、細かくステップを作ってフォーカスを変えた写真を撮るわけですが、被写体の大きさによって最適なステップは変わってきます。その設定をどうするのがいいか。あとは、できるだけ精緻に撮りたいけれど、レンズの一番いいところだけ使おうとすると限界があるわけです。例えば、F4の画質がいいからと言って、F4でしか使えないようにしたら、実際に撮影するときに困ります。普通、技術者の人はクオリティーが一番高いところだけを求めるから、現実的じゃないことが多い。なかなか、そういうことが分かる人がいないんです。そういう話が通じて、そうした要望を真摯に受け止めてくれる技術者がいるのは、本当にうれしいことですね。

文:岡野 幸治

キアゲハ

Copyright © Kazuo Unno

カバイロシジミ(オス)

Copyright © Kazuo Unno

カバイロシジミ(メス)

Copyright © Kazuo Unno

カラフトタカネキマダラセセリ

Copyright © Kazuo Unno

エゾシロチョウ

Copyright © Kazuo Unno

キシタシロチョウ

Copyright © Kazuo Unno

ミヤマモンキチョウ

Copyright © Kazuo Unno

ボルネオの熱帯雨林

Copyright © Kazuo Unno

マフアの滝

Copyright © Kazuo Unno

木の葉そっくりなツユムシ

Copyright © Kazuo Unno

ドロハマキチョッキリ

Copyright © Kazuo Unno

※フォーカスブラケットモードで撮影、Helicon FocusやPhotoshopなどの市販ソフトで合成

マメコガネ

Copyright © Kazuo Unno

※フォーカスブラケットモードで撮影、Helicon FocusやPhotoshopなどの市販ソフトで合成

シロコブゾウムシ

Copyright © Kazuo Unno

※フォーカスブラケットモードで撮影、Helicon FocusやPhotoshopなどの市販ソフトで合成

カステルナウディツヤクワガタ

Copyright © Kazuo Unno

※フォーカスブラケットモードで撮影、Helicon FocusやPhotoshopなどの市販ソフトで合成

サターンオオカブト

Copyright © Kazuo Unno

※フォーカスブラケットモードで撮影、Helicon FocusやPhotoshopなどの市販ソフトで合成

カブトムシ

Copyright © Kazuo Unno

※フォーカスブラケットモードで撮影、Helicon FocusやPhotoshopなどの市販ソフトで合成

ミヤマクワガタ

Copyright © Kazuo Unno

※フォーカスブラケットモードで撮影、Helicon FocusやPhotoshopなどの市販ソフトで合成

シロスジコガネ

Copyright © Kazuo Unno

※フォーカスブラケットモードで撮影、Helicon FocusやPhotoshopなどの市販ソフトで合成

シロスジカミキリ

Copyright © Kazuo Unno

※フォーカスブラケットモードで撮影、Helicon FocusやPhotoshopなどの市販ソフトで合成

コマダラウスバカゲロウの幼虫

Copyright © Kazuo Unno

※フォーカスブラケットモードで撮影、Helicon FocusやPhotoshopなどの市販ソフトで合成