アルペンスキーのスピード感とスリルを伝える 薬師 洋行

インタビュー:2015年12月11日

薬師 洋行 Hiroyuki Yakushi

富山県出身。1969年にアルペンスキー・ワールドカップを初めて取材した後、オリンピック、世界選手権など世界トップクラスの競技会でアルペンスキーの撮影を続ける。1972年の札幌オリンピックで組織委員会公式カメラマンを務めた後、2014年ソチまで12回の冬季オリンピックを取材。1993年に雫石(岩手県)で開催された世界選手権では組織委員会報道委員を務めた。2012年、長年にわたる功績をたたえられ、FIS(国際スキー連盟)から『FISジャーナリストアワード』が贈られた。

5万人が訪れるアルペンスキーの祭典

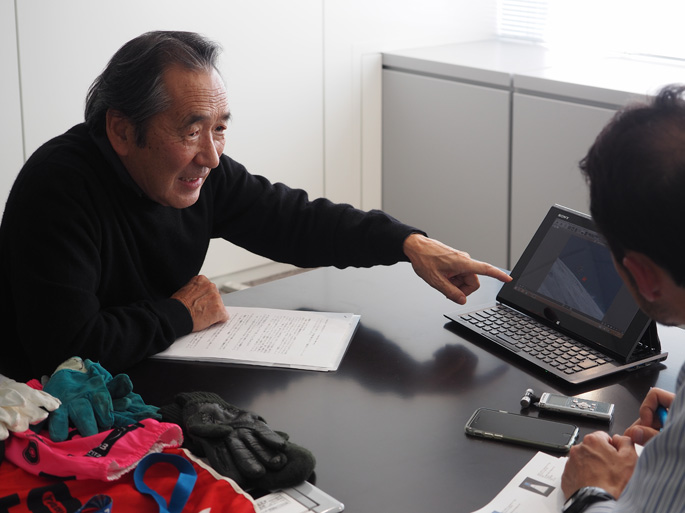

スポーツ写真家・薬師 洋行氏は、45年以上にわたって、ワールドカップ、世界選手権、オリンピックなどの舞台でアルペンスキーを撮り続けてきました。今回は、最近のワールドカップ、世界選手権の作品を拝見しながら、薬師氏の心をとらえたアルペンスキーの魅力や撮影現場のようすについてお話を伺いました。

オーストリア・キッツビューエルの大会。1975年の滑降レースを観戦するファン達。この小屋はまだあるが、周囲の木々が成長して見えなくなってしまった。

ウインタースポーツとしては、アルペンスキー、ノルディックスキー、ジャンプなどがありますが、特にスイス、オーストリア、フランスでは、アルペンスキーが絶大な人気を誇りますね。ワールドカップのクラシックと呼ばれる試合では、1日に5万人を超える観衆がやってきます。選手を見たい、勝負を見たいという観客も多いのですが、全体としてはお祭りのような雰囲気です。昔は前日から飲み明かして、レースを観戦して、その勢いでまた飲んで、という楽しみ方をする人も多かったですね。試合はテレビでも生中継されているので、それを楽しみにしているファンもたくさんいます。

オーストリア・キッツビューエルの大会。2004年の滑降レースで、ゴール前の直線コースを観戦するファン達。このレースでは5万人を超える観衆がやってくる。週末3レースでは10万人以上の観衆。

ワールドカップは、ヨーロッパ、アメリカ、カナダなどを転戦しますね。

世界各地を転戦するので、「白いサーカス」とも呼ばれています。2015-16シーズンは、10月にオーストリアのソルデンに始まって、それから北米へわたって、カナダで1か所、アメリカで2か所。ヨーロッパへ戻ると、スウェーデン、フランス、イタリア、オーストリア、ドイツなどを転戦します。2月には苗場(新潟県)でも開催され、3月のスイスが最終戦です。競技としては、滑降、スーパーG、回転、大回転の4つがメインで、これに短いコースでもできるシティイベントなどが加わります。

45年以上もワールドカップを撮影

人生初のワールドカップでの1コマ。何しろコースが固かったこと、旗門のポールが竹ではなく、細い雑木を削ったものだったことが印象に残っている。

ワールドカップを撮影されるようになったのはいつからですか。

ワールドカップの3シーズン目。つまり1968-69年シーズンが最初ですね。1972年の札幌オリンピックを控えて日本チームが強化遠征に出かけたのですが、それに同行したのがきっかけです。そのときは、3週間ほど同行しました。

行ってみると、当時僕らが知っていたものとは選手を支える体制が全く違いました。日本では市販のスキーを買ってきて、自分でエッジを研いだりワックスを塗ったりして大会に出るという感じでしたが、当時のヨーロッパでは、まるで自動車レースのF1のように、スキーやスキーブーツのメーカーがサポートに来ていました。

あとは、日本とヨーロッパではコースの硬さが想像を絶するくらい違いましたね。日本のコースは踏み固めただけという感じで、選手が何人か滑ると、すぐに溝ができたり穴があいたりします。でもヨーロッパはアイスバーンでした。選手たちは相当戸惑ったと思いますね。

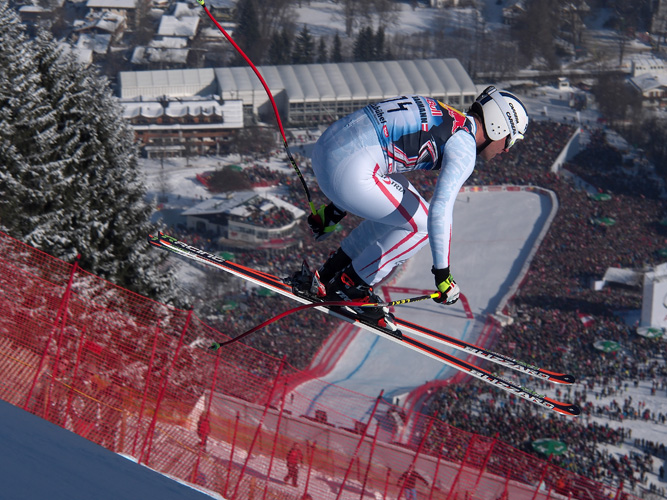

レースの迫力ある見所は「フントショフ(犬の頭頂)」と呼ばれるジャンプのポイント。安全対策のためのネットが物々しく感じられる。

多いときは、1シーズンほぼ行っていましたね。そのころは、12月が開幕戦で最終戦が3月半ば。女子はウィークデーに試合があることが多かったので、うまくすると1週間に3、4試合撮影できることもありました。最近は、1月のアーデルボーデン(スイス)、ウェンゲン(スイス)、キッツビューエル(オーストリア)を中心に撮影しています。

条件が整わないときれいな雪煙は上がらない

今回の「PHOTO GALLERY」では、ワールドカップや世界選手権の写真を公開していただいています。圧倒的なスピード感、見事なジャンプ、歓喜の瞬間など、見ていてワクワクするような写真の数々でした。スタート前のようす、いま飛び出した瞬間の写真などは、見ている方にも緊張感が伝わってくるようです。

この写真は試合の日ではなくて、トレーニングの日ですね。試合当日は係もいるし、ざわざわして、とても撮影ができる状況ではないです。ただし、トレーニングの日でも選手は真剣ですね。中途半端に滑って転んだら、どうにもなりませんから。

トレーニングの日の朝には、インスペクションと呼ばれる下見をします。選手とコーチでコースを下見して、どういうライン取りをするかを検討するんですね。この写真は、スタート前にウオーミングアップしながら、滑るコースをイメージしているようすです。

同じ会場であっても、年によってライン取りは変わってくるのですか。

雪の多さによって地形が埋まっているか、そのまま出ているかが違うので、当然ライン取りも変わってきます。それに、旗門は測量して立てるわけではないので、年によってコース自体が若干違うんだと思います。滑降はベテランがいい成績を残せる可能性が高い種目ですが、それは過去の経験値が高くて、状況に応じて微調整できるからですね。

雪煙がここまで上がることはなかなかないんですよ。雪煙が上がるということはエッジを立ててターンしているわけです。そうするとスピードが落ちるから、できるだけそういう滑りはしないんです。もう1つは雪質。日本のような湿った雪だと、一瞬雪煙が上がっても、空中に残らないんです。気温がマイナス10度前後の寒いときで、日が当たっても雪が溶けないような状況でないと、こうはいきません。

強い選手が滑る時間帯の状況を予測

本番の前には、我々も下見をします。撮影できるエリアは制限されているので上から移動して、どこで撮影するかを決めます。アルペンスキーがほかのスポーツと違うのは、競技中に撮影場所を一切動けないこと。だから、滑ってくる選手はどんどん替わりますが、基本的には1日に1カットしか撮れないんです。

もう40年近くになる定宿の窓から眺める朝日に輝くカイザー山群。キッツビューエルを代表するこの景色が、その日の天気を占ってくれる。

そうすると、どこで撮影するかはとても重要ですね。どんな要素を考えて場所を決めるのですか。

まずは青空があるかないか、そして日が当たっているかどうか。時間の経過も考えます。選手が2分間隔で滑ってくると、30人滑ったときには1時間が経過しています。そうすると、日の当たり方、陰のでき方が変わってきます。例えば、大回転と回転は1本目は強い選手から来て、2本目はそれが逆になります。だから、強い選手が滑る時間帯に一番良くなる撮影場所はどこだろうと、そういう計算も必要になります。

これだけ長い間通い続けていると、この会場ならこんな写真が撮れると、すべて把握しているのではないですか。

そういうことでもないですよね。雲の流れ1つにしても、年によって違いますから。良くないのは、あのポイントに行けば良い写真が撮れると考えること。そうなると、去年の写真も今年の写真も同じになります。だったら、別に僕が行かなくても、という話ですよね。だから、それとは違うものをどこか探してということでないと面白くない。

臨機応変に撮影テクニックを駆使

これだけ動きのある被写体をどのように撮影するのですか。

状況に合わせて臨機応変に対応していますね。被写体とある程度距離があって、そんなにアップで撮らないときはオートフォーカスで撮影します。被写体との距離や被写体のスピードの関係で難しいなと思ったときは、置きピン[※1]にして連写して1コマを選ぶこともあります。

連写ではなく、1枚ずつシャッターを切ることもありますか。

もちろん、あります。基本的に押しっぱなしは、僕は余り好きじゃないんですよ。というのは、特にオートフォーカスで連写した場合、途中でピントが外れている可能性もあるわけじゃないですか。絶対に被写体をつかまえているとは限らないから、当然リスク管理を考えますね。そのあたりはいちいち考えてやっているというよりも、条件反射的な撮り方をしているんじゃないかな。

僕の場合は、短いレンズで撮れるものはしっかり寄って撮る、長いレンズはしっかりと長いものを使って、寄るか引くかを選ぶという考え方です。余り中途半端な画角は使わないですね。だから、40-150mmのズームレンズを使うときも、両端を使うことが多いです[※2]。これだけ写りが良くて、オートフォーカスが早く、軽くて機動性に優れたレンズがあるのは有り難いですね。テレコンを付けてもクオリティーが落ちない。1本のレンズで単焦点2本を同時に持っているという感覚で使っています。

※1 動体を撮影するためのテクニックの1つで、撮影したい場所にあらかじめピントを合わせて固定しておくこと。被写体がそのポイントを通過する瞬間にシャッターを切ることで被写体に焦点が合った写真を撮影できる。

※2 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO

文:岡野 幸治