Photo Recipe(フォトレシピ)

Photo Recipe(フォトレシピ)

皆既月食を撮影しよう

撮影・解説 : 星景写真家 北山 輝泰

Official Home Page:Starry Works

2025年8月公開

記事内で使用した

記事内で使用した

レンズをご紹介

この記事について

みなさん、こんにちは。星景写真家の北山です。OM フォトライフでは、これまで星景写真にまつわる様々な記事を執筆してまいりましたが、今回は9月8日に全国で見られる皆既月食に向けて、撮影に必要な機材や撮影のポイントについておさらいしたいと思います。初めて皆既月食を撮影される方はもちろん、すでに撮影したことがある方でもっと上手に撮りたいと思われている方におすすめの内容です。ぜひ最後までご覧いただければと思います。

皆既月食とは

皆既月食とは、太陽と地球と月とが直線上に並んだ時、地球の影に月がすっぽり隠れる天文現象のことを言います。隠れるといっても月が完全に見えなくなるわけではなく、赤黒く見えるのが特徴です。これは、地球の周りにある大気を通った太陽光のうち、最も長い赤の波長の光が月を照らすため赤黒く見えます。ちなみにこの色は「赤銅色(しゃくどういろ)」などと呼ばれています。

通常、太陽と地球と月が直線上に並んだ時、地球からは満月を見ることができますが、満月のたびに皆既月食が起きるわけではありません。これは月の軌道が地球の公転面に対して約5°傾いているためです。日本ではだいたい3年に一度皆既月食を見られることができ、前回は2022年11月8日に全国で観測されました。この時の皆既月食は、皆既中に天王星食が起こる大変珍しい月食で、当時は大変話題になりました。

皆既月食の観測・撮影に向けて準備を始める

皆既月食を観測および撮影したいと思った時にまず最初に行うことは、皆既月食の進行時間を調べることと、その日の月の出入り時刻や、現象が起きるタイミングの月の高度や方位角を調べることです。

皆既月食は「半影月食→部分月食→皆既月食→部分月食→半影月食」という流れで進行します。これらの進行時間は全国どこでも一緒のため、簡単に調べることができます。例として2025年9月8日に起こる皆既月食の進行時間を下記にまとめておきます。

一方、月の出入り時刻や、月食の瞬間に月がどの方位角にありどの高さにいるかは地域によって変わります。ただ見るだけであればそこまで重要ではありませんが、地上の景色と合わせて撮影する計画を立てる際などは必要な情報になりますので、皆既月食の進行時間と合わせて調べることをおすすめいたします。調べ方は様々ですが、下記におすすめのリンクを貼っておきます。また、参考として東京で見る場合の方位角と高さをまとめておきます

| 説明 | 進行時間 | 月の方位角° ※東京 | 月の高度° ※東京 |

|---|---|---|---|

| 半影月食の始まり | 0:27 | 199 | 45.1 |

| 部分食の始まり | 1:26 | 217.4 | 39.7 |

| 皆既食の始まり | 2:30 | 233 | 31 |

| 食の最大 | 3:11 | 241.4 | 24.2 |

| 皆既食の終わり | 3:53 | 248.8 | 17 |

| 部分食の終わり | 4:56 | 258.8 | 5.2 |

| 月の入り ※東京 | 5:28 | 263 | 0 |

<2025年9月8日の皆既月食(東京)>

皆既月食を撮影する

皆既月食の情報整理が終わったら次は撮影計画を立てましょう。皆既月食の作品表現は色々あるため、まず自分がどういった作品を残したいかを考えて、必要な機材を準備し、撮影の流れや設定を確認します。

皆既月食の作品には主に以下のようなものがあります。

- 皆既月食の拡大写真

- 皆既月食と周辺の星々

- 皆既月食と地上風景

まず1ですが、これは最もポピュラーな皆既月食の写真です。赤銅色の月の美しさを表現するのはこの拡大写真に勝るものはありません。このような写真を撮影する際の注意点は「撮影する時間」と「撮影する際の月のブレをどうするか」の2つです。

撮影する時間とは「皆既が継続している間のいつ撮影するのがベストか」という意味です。結論としては「食の最大」の頃に撮影するのがいいでしょう。食の最大とは「月が一番深く地球の影に入っていて、もっとも暗くなる瞬間」を指します。皆既月食の始まりや終わりの頃は、月の端と中心とで明るさにばらつきがありますが、食の最大のころは比較的均一な色で写ります。この時を逃さず撮影するためには、時計を気にしながら撮影する他ありません。もしそれができない場合は、インターバル撮影機能などを併用しながら撮影を行いましょう。ただし、食の最大だとしても本影(太陽によって作られた地球の影のうち、光が届かない一番濃い部分)のどこを月が通過するかは皆既月食毎に異なりますので、毎回どのような色合いになるかは変わります。

2014年10月8日の皆既月食で、19時54分の食の最大の頃撮影した写真。食の最大ではあるものの、本影の端のほうを通過する皆既月食であったため、明るい。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II

600mm相当※

Mモード 4秒 F8.0 ISO800

WB:5300K (CWB)

2022年11月8日の皆既月食で、19時59分の食の最大の頃撮影した写真。本影の中心近くを通過する皆既月食であったため明るさが暗く、色も深い。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO + MC-14

420mm相当※

Mモード 4秒 F4.0 ISO1250

WB:4000K (CWB)

2022年11月8日の皆既月食で、食の最大からおよそ25分後に撮影した写真。皆既が終了する直前に撮影したため、だいぶ明るくなってきている。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO + MC-14

420mm相当※

Mモード 4秒 F4.0 ISO800

WB:Auto

もう一つの注意点は「月のブレ」です。食の最大の頃の月は暗く、必然的にシャッタースピードも遅くなります。超望遠レンズで撮影していると数秒程度のシャッタースピードでも自転によるブレが顕著に写ってしまいますので、できるだけブレない写真を撮るためには赤道儀など星を追尾する機材が必要になります。そこまではちょっとハードルが高いという方は、あえて超望遠レンズは使わず、35mm判換算で300mm程度の画角で撮影し、トリミングをするという手もあります。解像度は落ちますが、ブレの影響を目立たなくさせることができます。M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROなどのF値が明るい望遠ズームレンズがあれば、シャッタースピードを早くしてもそこまでISO感度を上げずに済みますので、このような撮影と相性が良いでしょう。撮影の設定については下記のEXIFデータもご参照ください。

皆既月食のピント合わせですが、基本的にマニュアルフォーカスで月の輪郭でピントを合わせるのが確実ですが、皆既中の月は暗くモニター上で判別しにくいため、Nightライブビュー機能を使いモニターを明るくしてから徐々にピントリングを回して合わせるのが良いでしょう。それでもうまくいかないという方は、月でピントを合わせるのではなく、周辺にある明るい星でピントを合わせてから月に向けるでも構いません。その際役に立つのが星空AF機能ですので、事前に使い方をおさらいしておきましょう。

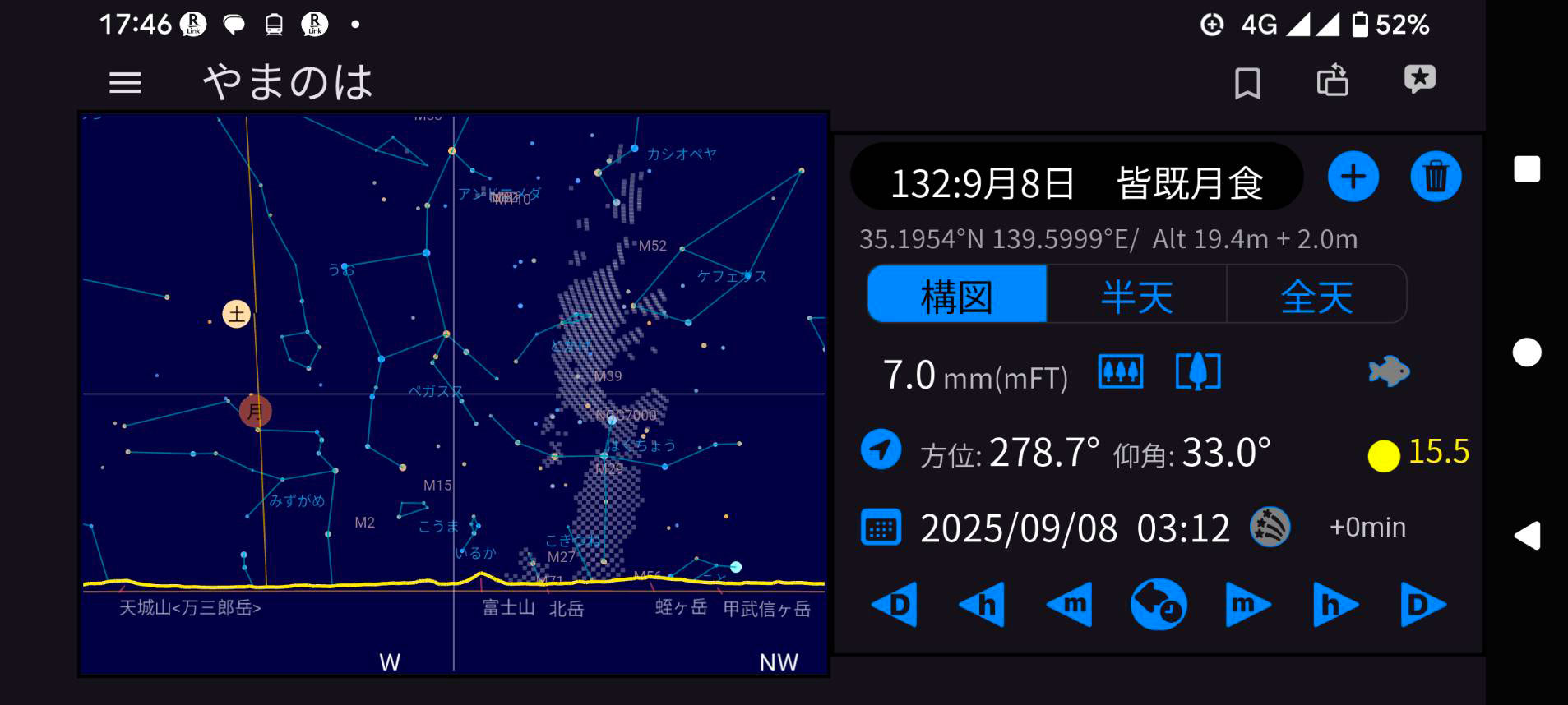

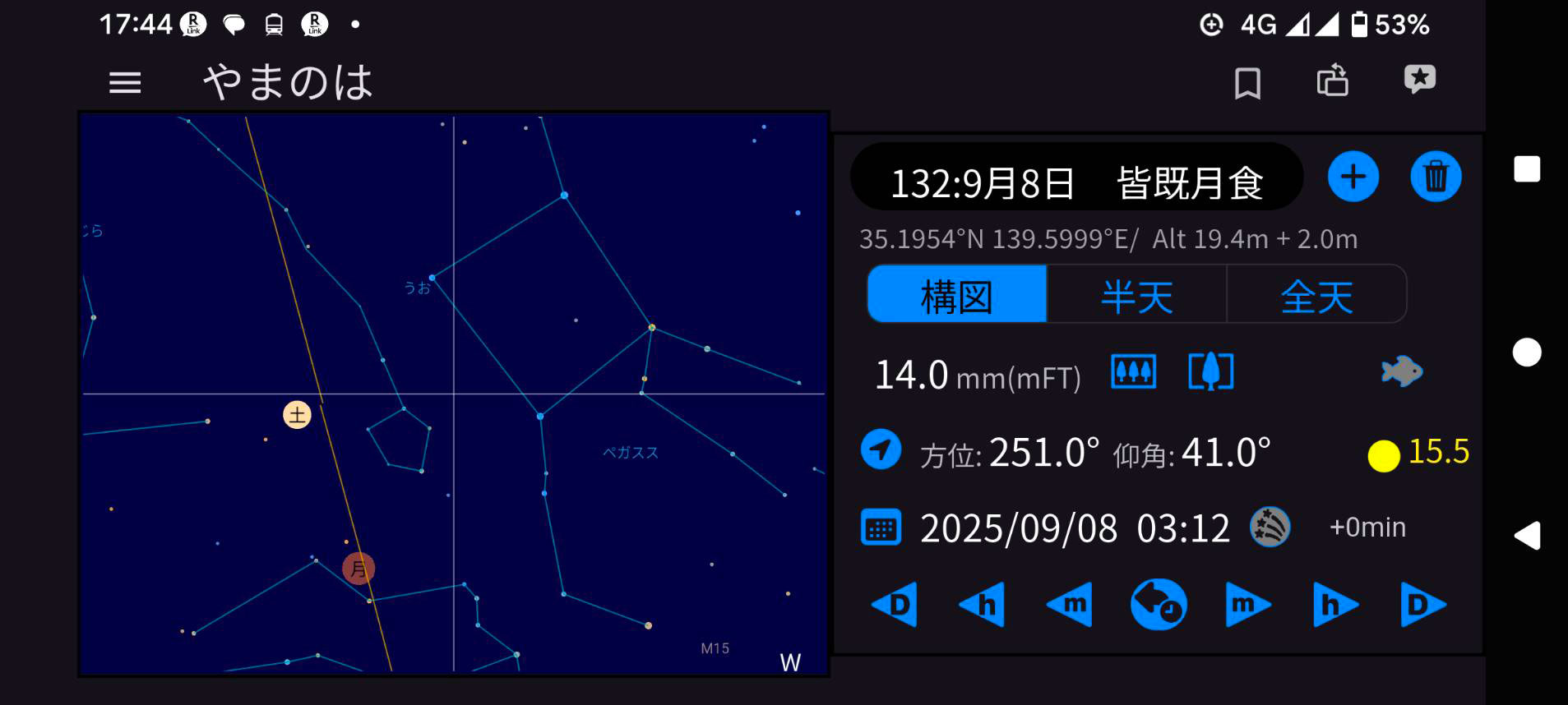

次は2の皆既月食と周辺の星々の撮影です。食の最大の時刻を中心とした前後10分程度は空が暗くなるため、食の始め頃は見えなかった多くの星を見ることができます。この時、周辺に特徴的な星座や星の並びなどがあれば、広角や標準レンズを使って一緒に撮影をしてみましょう。2025年9月8日の皆既月食は、食の最大の頃、土星や秋の四辺形、秋の星座周辺の天の川などと一緒に撮影することができます。以下の図は「やまのは」というアプリを使ってシミュレーションしたものになりますが、M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PROがあれば、7mm側(35mm判換算14mm相当)で秋の星座や天の川と一緒に撮影したり、14mm側(35mm判換算28mm相当)を使って秋の四辺形や土星と一緒に撮影したりなど、いろいろな構図で撮影することができるので、とても使い勝手が良いでしょう。

今回の皆既月食の継続時間はおよそ1時間20分あります。色々な構図を検討する時間は十分にありますので、普段の星景写真撮影と同じように落ち着いて撮影に臨みましょう。

2021年11月19日のほぼ皆既月食と言える部分月食では、皆既月食中の月の近くにおうし座のプレアデス星団がいてとても賑やかな光景を撮影することができた。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO

220mm相当※

Mモード 6秒 F2.8 ISO400

WB:Auto

2025年9月8日の皆既月食中には月の周りに秋の星座が集まる。空が暗いところにいけば秋の天の川もうっすら写るだろう。色々露出を変えながら試し撮りをして欲しい。

秋の星の並びでも分かりやすいものがペガスス座の秋の四辺形だ。四辺形を構成する星は決して明るくはないが、それでも露光をすればしっかり写るだろう。土星の存在も忘れずに一緒に撮影しよう。

最後に3の皆既月食と地上風景の作品です。これは赤銅色の月を地上風景と共に撮影した作品のことを指します。地上の風景が写真に加わることで、撮影者がどんな場所で撮影をしていたか=臨場感をより視聴者に伝えやすくなります。

通常の満月の夜に月の適正露出で撮影しようとすると、シャッタースピードがとても早いため、月以外の被写体は黒くつぶれてしまい写りませんが、皆既月食中の月の適正露出は数秒程度と遅くなるため、星や地上風景と共に撮影することができます。もちろん標準レンズを使うことで写る月のサイズは小さくなってしまいますが、夜空にぽっかり浮かぶ赤銅色の月の作品も面白いため、余裕があればぜひ挑戦してみましょう。あまり暗い地上風景を選んでしまうと露出が足りずシルエットになってしまうため、明るい夜景が広がる展望台などで撮影すると美しい作品を撮ることができます。M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO IIなどの標準ズームレンズを使うと構図の検討もしやすくおすすめです。

2021年5月26日はその年で一番大きい満月が皆既月食になるということで話題になった。車を走らせて宮城県石巻市にて撮影を行ったが、薄雲が広がる中での月食観望となった。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

16mm相当※

Mモード 8秒 F1.8 ISO1000

2021年11月19日は、ほぼ皆既と言える食分の部分月食があった。当日の天気予報では西の方が晴れそうということもあり、鳥取県の大山がよく見える道路脇の開けたスペースで撮影を行った。この写真は縦構図のものを横にトリミングしているが、月の出すぐに起きた月食をなんとか捉えることができた

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO

44mm相当※

Mモード 2秒 F4.0 ISO200

この時の撮影風景を記録として残した。月食は長時間の天文現象のため、一人で撮影するよりも友人や家族と一緒に見るのが楽しい。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

14mm相当※

Aモード 4秒 F2.8 ISO500

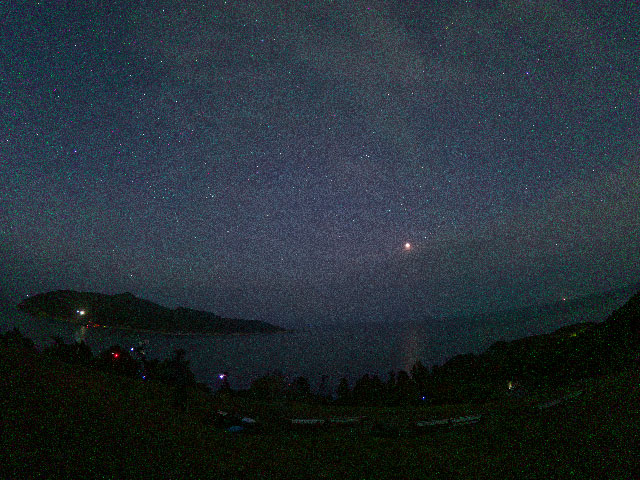

2022年11月8日の皆既月食は静岡にて撮影を行った。本影の中心を通る月食であったため、夜空に浮かぶ月が赤く暗かった。皆既月食は月自体を見るだけでなく、空全体に少しずつ星が現れてくるのを見るのもおすすめだ。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

16mm相当※

Aモード 6秒 F2.8 ISO2500

終わりに

今回は皆既月食の撮影方法について簡単にご紹介させていただきました。皆既月食は数年に一回撮影チャンスが巡ってきますが、その都度撮影条件(皆既月食が起きる日時、月の高度、方位角、周辺にどんな星があるかなど)は変わりますので、しっかり計画をして準備をすることが大事です。また、皆既月食の撮影を滞りなく行うためには、夜の撮影に慣れていることも重要になりますので、星空撮影の経験が浅い方はまず基本的な星景撮影の技術を学ぶことから始めると良いでしょう。今回の記事がみなさんの撮影のお役に立てれば本望です。最後までお読みいただきありがとうございました。星景写真家の北山輝泰でした!

*35mm判換算値

北山 輝泰

1986年東京生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。在学中、授業で天体望遠鏡を 使った撮影を行なったことがきっかけで、宇宙への興味関心が強まる。卒業後、福島 県鮫川村に移住し、村営の天文台で星空のインストラクターをしながら、本格的に天 体写真と星景写真を撮り始める。その後、天体望遠鏡メーカーに就職。2017年に星 景写真家として独立をし、国内、海外問わず、各地で星空の撮影を行っている。また、天文雑誌「星ナビ」のライターとして、定期的に執筆活動も行なっている。オーロラ、皆既月食、皆既日食など様々な天文現象を見て行く中で、この感動をより多くの人と共有していきたいという想いを持ち、2018年に「NIGHT PHOTO TOURS」を立ち上げる。自身が代表を務める傍ら、講師として、夜をテーマにした様々な撮影ワークショップを企画・運営している。

Official Home Page:Starry Works