Photo Recipe(フォトレシピ)

Photo Recipe(フォトレシピ)

星空AF機能を使ってみよう

撮影・解説 : 星景写真家 北山 輝泰

Official Home Page:Starry Works

2025年7月公開

記事内で使用した

記事内で使用した

レンズをご紹介

この記事について

みなさん、こんにちは。星景写真家の北山です。OMフォトライフでは、これまで星景写真にまつわる様々な記事を執筆してまいりましたが、今回はこれから星景写真を始めようと考えている方向けに、星景撮影の基本から、重要なポイントである「ピント合わせ」とその時役立つ「星空AF」についてお話したいと思います。また、星景写真を撮影しやすくなる夏の時期に撮影できる被写体や、撮影マナーについても簡単に触れますので、ビギナーの方はもちろん、すでに星景撮影を楽しんでいらっしゃる方も復習のつもりでお読みいただければ嬉しいです。

さぁ、星景写真を始めよう!

いきなりですが、今みなさんは満天の星の下にいます。空は快晴。月明かりもなく、星景写真の撮影に最適な環境が整っています。急いで撮影しなきゃと気持ちは焦りますが、このような状況では何から準備を始めるのが正解なのでしょうか。

私はまず何も持たず「星空を見渡す」ことから始めます。今、目の前に広がっている夜空にはどんな星座が浮かんでいるのか、どんな惑星が見えているのかなど一つずつ答え合わせをするように見ていきます。「あ、あそこに銀河系の中心があるぞ。天の川はこんな感じかな」「あそこには北斗七星やうしかい座のアークトゥルス、おとめ座のスピカが見えている。春の大曲線はこんな形か」などです。

何も参照せずにそれが分かるのが理想ですが、初めはスマートフォンのアプリを使って実際の空と見比べるのが良いでしょう(液晶の明かりは目にあまりよくないので、輝度は最低にしましょう)。星空の配置が分かると、何をどう撮るのが良いかという構図のアイデアが浮かんでくるはずですので、今度は地上の景色とのバランスを考えながら撮影場所と画角=使用するレンズを決めていきます。ここに三脚を立てるのが良さそうだという場所を決めてから機材を展開すると、迷いなくかつ安全に撮影をスタートすることができます。

私が星景撮影で最も好きなのは夕刻の薄明が終了する時間帯での撮影です。それまで明るくて見えなかった星がポツリポツリと現れていく様子は、夜の始まりを彷彿とさせ心が躍ります。暗い中の星空撮影も楽しいですが、撮影現場に明るいうちにつき空の色の変化をゆっくりと楽しむことも星景撮影の醍醐味と言えるでしょう。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0

24mm相当*

Mモード 1秒 F5.6 ISO400

三脚ハイレゾショット

多人数の撮影下で気を付けること

自分一人だけの撮影では特に気にする必要はありませんが、星景写真は昨今ブームで、人気の撮影地では多くの人が撮影していることがあります。この時問題となるのが「ライト」です。「あれ?あのレンズはどこかな」「バッテリーを入れて設定をしないと」とライトをつけながら撮影現場で準備をしていると、すでに撮影している人から注意を受けることがあるかもしれません。そのような時は、三脚を立てる予定の位置から少し離れたところで機材を組み、最低限の設定を終えてから本来の撮影ポジションに移動し、できれば先に撮影している人に挨拶をしてから開始するのが良いでしょう。「こんばんは。ここで撮影してもいいでしょうか?」という一声は、お互い気持ち良く撮影するための最低限のマナーだと考えます。また、撮影者がいなくても機材だけが置いてある状況がたまにあります。目的としては、流星待ちやタイムラプス動画の制作のためにインターバル撮影をしているケースで、撮影者が近くにいなかったとしてもカメラ自体は撮影をし続けているということもあります。

そのため、他の人の機材に不必要に近づいたり、バタバタと走り回ったりすることがないようにしましょう。夜の撮影では、周囲がどんな状況で何が起こっているのかを理解することが少し難しくなります。みんなが思いやり持ち、楽しく撮影しようと心がけることが重要だと考えます。

山梨県内でもトップクラスに有名な一本桜「わに塚の桜」は、開花時期になると県内外から多くの人が訪れる人気の星景撮影スポットです。桜の木の下に写るライトは全て撮影者のヘッドライト。こういう時は長時間場所を占有せず譲り合って撮影するなど、撮影マナーに気をつけましょう。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II

80mm相当*

Mモード 10秒 F2.8 ISO1600

ライブコンポジット 48コマ

こちらはPICA富士ぐりんぱ主催の星景撮影会の様子です。雲間に見える一等星とメリーゴーランドを狙って参加者が集まりましたが、声を掛け合って撮影してくれたおかげで終始楽しく撮影を行うことができました。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

16mm相当*

Mモード 4秒 F1.8 ISO6400

構図合わせ(ナイトビュー機能)

撮影ポジションに機材を展開し、いよいよ撮影をする時がきました。まず初めにやることは「構図合わせ」と「ピント合わせ」です。どちらを先に行ってもよいのですが、ピントが大きく外れていると構図合わせに苦労しますので、まずは使用する焦点距離を決めてからピント合わせを先に行うのが良いでしょう。

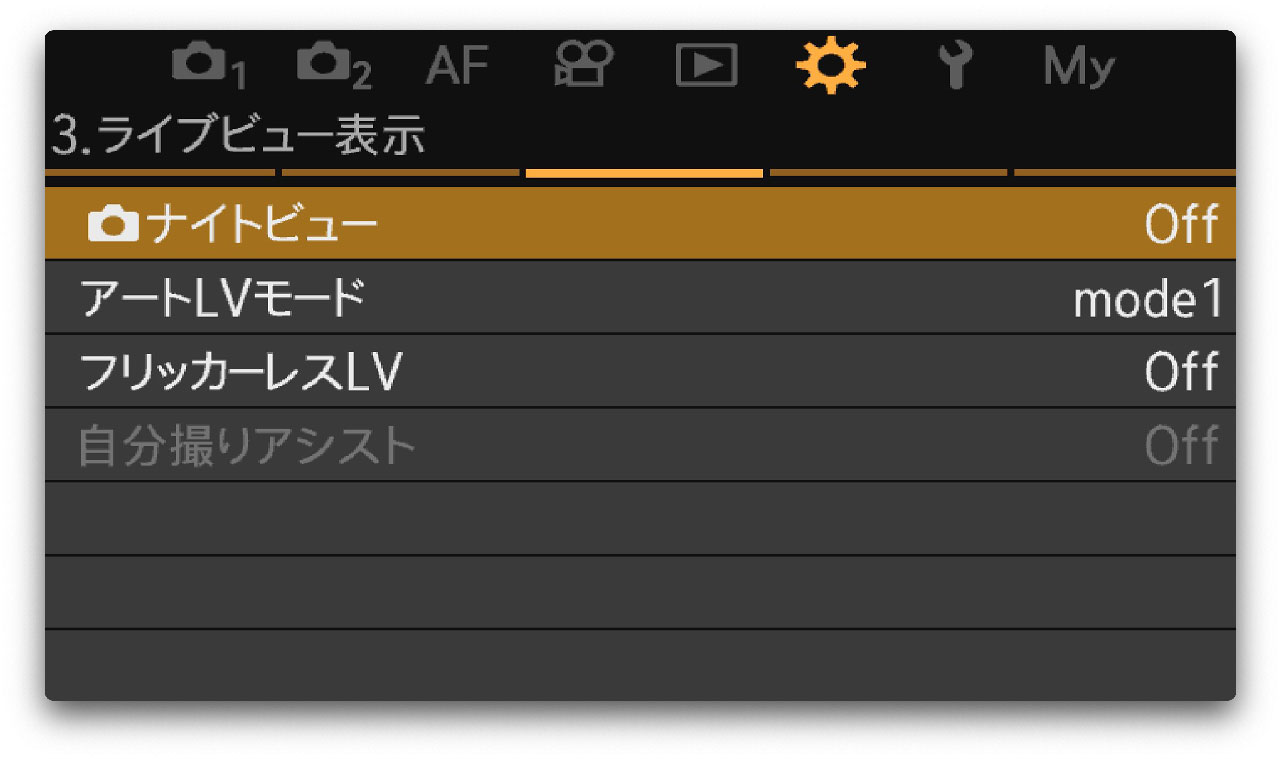

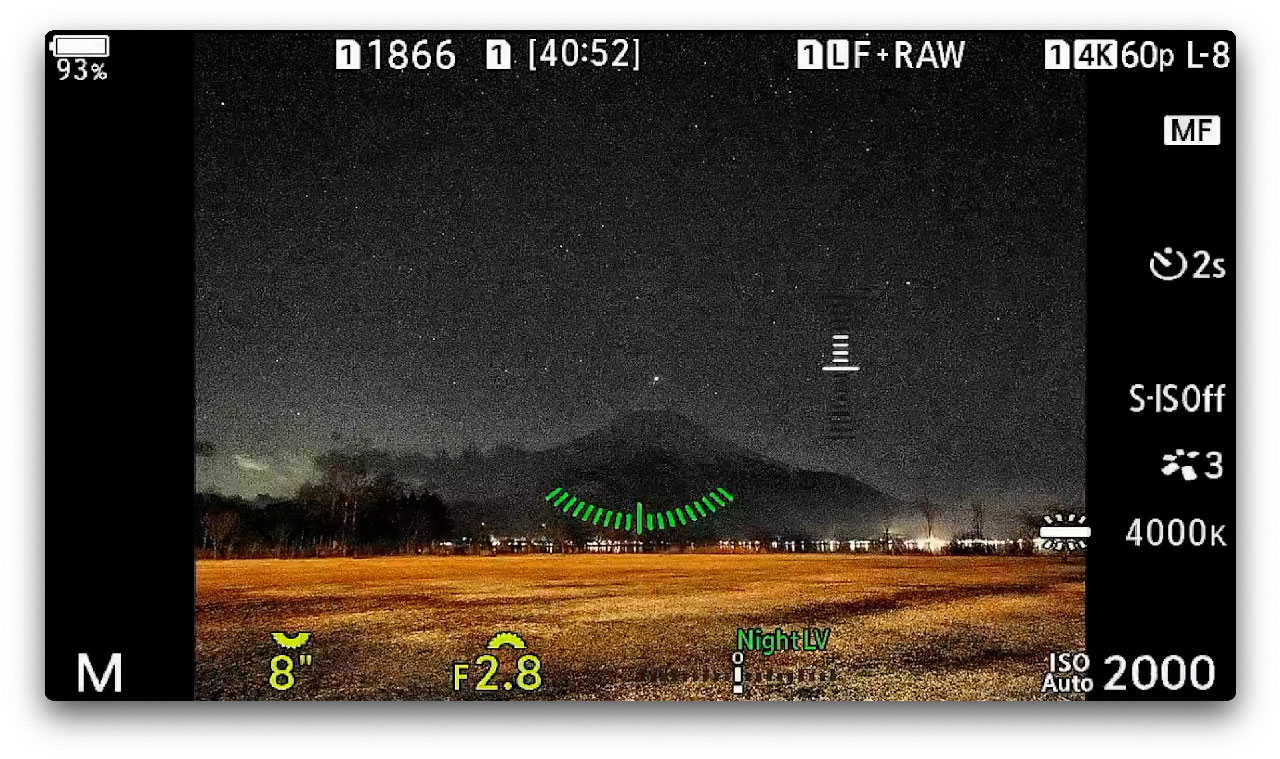

手順ですが、カメラの電源を入れた後、ナイトビューの設定をONにします。ナイトビューはファインダーや背面モニターで暗い被写体の存在を認識しやすくなる便利な機能です。この機能をONにすると、おおよそどのような風景が写っているかが分かるはずです。この状態でオートフォーカスをマニュアルフォーカス(またはオートフォーカス+マニュアルフォーカス)に変更してピントリングを回すと、外れていたピントが少しずつ合焦していくのが分かります。ここではまず「ざっくりとピントを合わせる」ことだけ意識してピントリングを回してください。あとはカメラ下の雲台を操作しながら、おおよそ自分が撮りたい構図に合わせます。

ナイトビューは星景撮影に欠かせない機能です。それまでモニターに写らなかった被写体が浮かび上がるため、試し撮りをすることなく構図合わせをすることができます。風景が暗すぎる場合はナイトビューでもはっきりと分からないことがありますが、その場合は星の位置関係を見ながら構図を想像する力も必要になります。

ピント合わせ(星空AF機能)

次はいよいよ今回の本題であるピント合わせです。ピント合わせはマニュアルフォーカスでのピント合わせと星空AF(オートフォーカス)を使ったピント合わせの二通りがありますが、どちらの方が良いのか気になる方も多いのではないでしょうか。今回はまず星空AF機能を使用した撮影手順についてご紹介します。

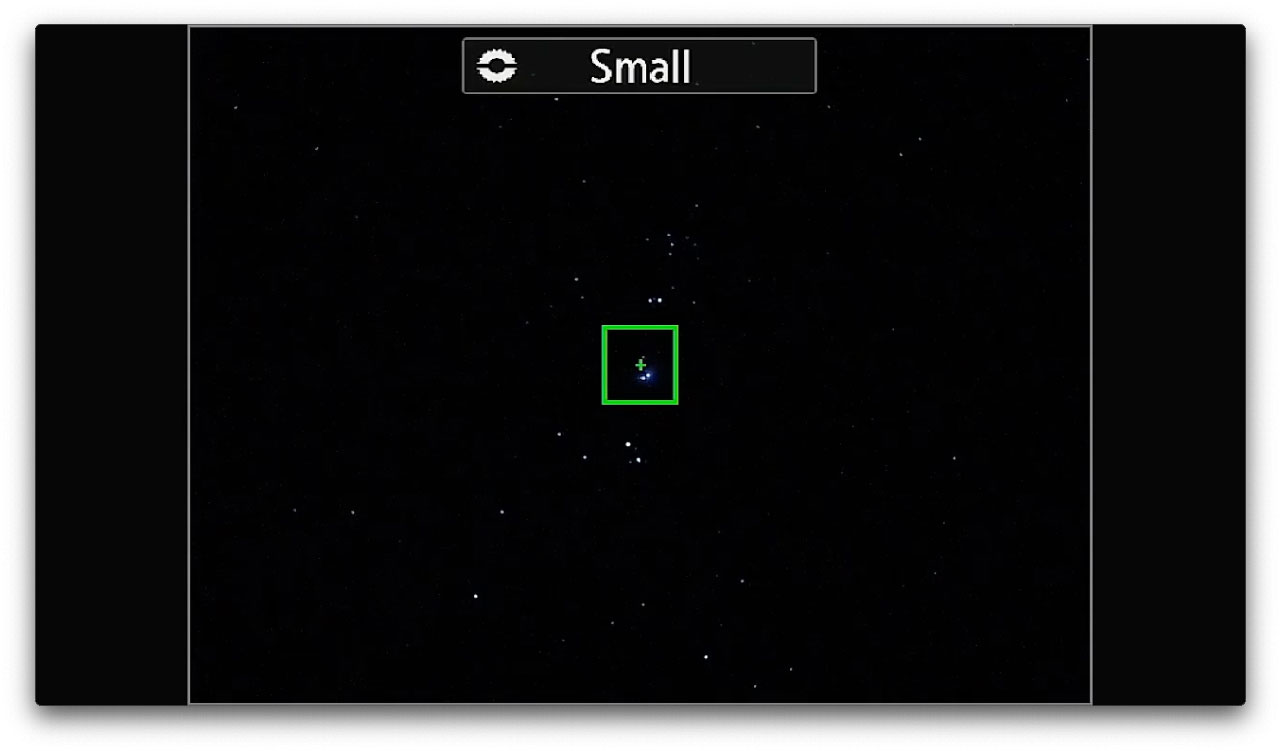

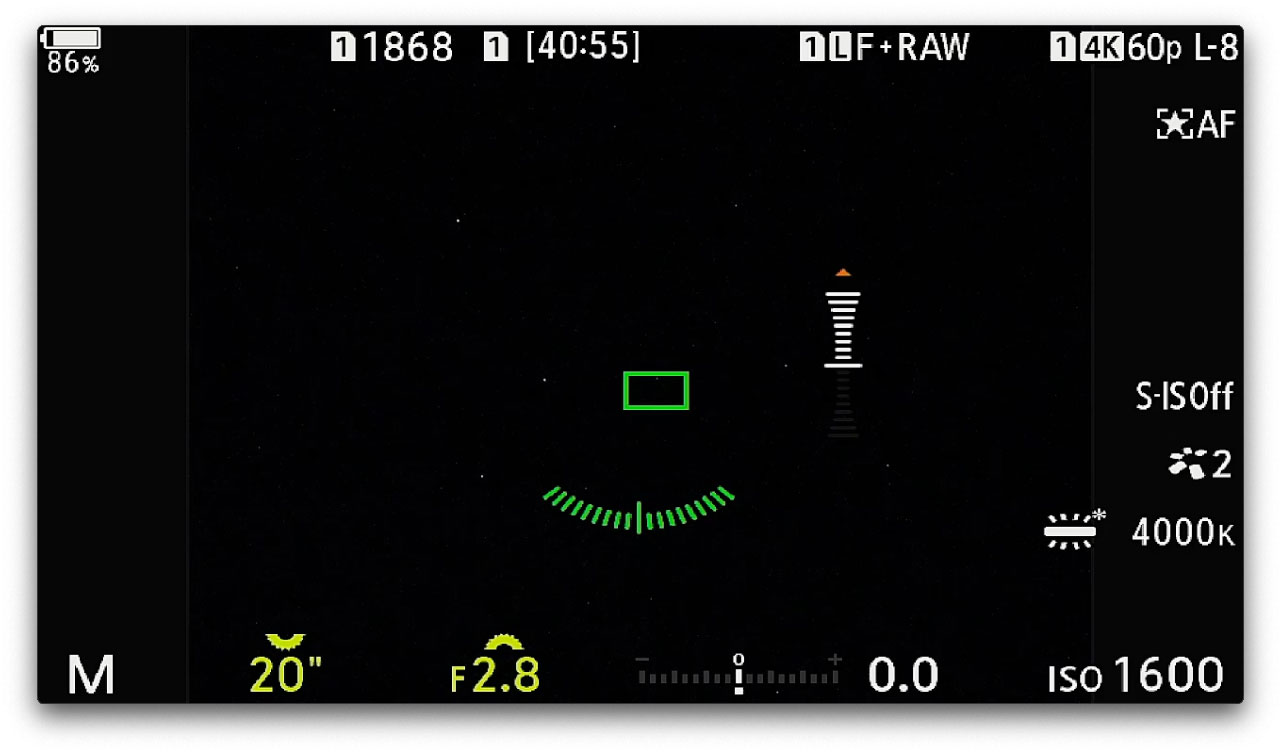

先ほどのナイトビュー機能とマニュアルフォーカスを使って、ざっくりとピントが合っている状態にします。その後、フォーカスモードを星空AFにして、十字ボタンやマルチセレクターを使いながらピント合わせ用に使用する星がある場所までカーソルを移動させます。この時、どの星を選んでもやる作業を同じですが、暗い星よりはできるだけ明るい星を選択するようにしましょう。枠の中に星がある状態になったら、AEL/AFLボタンを押して星空AFを作動させます。星空AF作動中の表示の後、緑色の丸の点灯が確認できたら星のピント合わせは完了です。もし点灯でなく点滅したら失敗の合図になりますので、もう一度同じ星でやり直すか、別の星で再度ピント合わせを行いましょう。

7-14mm F2.8 PROをつけて冬の星座の方向にカメラを向けた状態です。良くみると夜景や冬の大三角形とオリオン座が写っているのが分かります。これらの星の中からできるだけ明るい星にAFターゲットエリアを合わせることで、星空AFの成功確率はグッと高くなります。

今度は40-150mm F2.8 PROのレンズに付け替えてM42オリオン大星雲の拡大撮影を行います。AFターゲットエリア内にあるのがまさにその天体ですが、150mm(35mm判換算で300mm相当)の望遠端側ではピントリングに触れると、振動でブレてしまいピントが追い込めません。こういった時こそ星空AF機能の出番です。無事にオリオン大星雲でも星空AFを成功させることができました。

星空AFがうまくいかない時に多いのは、暗い星でピント合わせをしようとする時です。どうしても撮りたい構図の中に明るい星がない場合は、一度撮りたい構図を諦めて明るい星でピントを合わせてから再度構図を合わせるようにしましょう。またAFターゲットエリアが大きすぎたり、逆に小さすぎて星が収まっていない時も失敗しやすいので、適切な大きさのターゲットエリアに切り替えて、しっかり星が枠の中に入るよう調整しましょう。

設定を動画でも確認!

OM-5 Mark II 星景撮影(ナイトビュー/星空AF設定)【OM SYSTEM公式】

速度優先と精度優先

星空AFにの設定には「速度優先」と「精度優先」がありますが、私の体感的にはどちらの設定にしていたとしても結果の違いはあまりありません。もし何度やってもうまくいかないということがあれば「精度優先」を試してみるのが良いですが、それよりもAFのカーソルの中に星が確実にあるか、その星は明るい星かなどの基本がちゃんとできているかを確認する方が大事だと考えています。快晴であれば失敗することは稀ですが、薄雲が広がっている時などは何度やってもうまくいかないということがあります。そのような時は星空AFは諦めてマニュアルフォーカスでピントを合わせるなど臨機応変に行いましょう。

どんなレンズがおすすめ?

ピントが合ったらいよいよ撮影です。これからの夏のシーズンは魅力的な被写体が多く迷ってしまいますが、やはり初めは天の川撮影から始めるのが良いでしょう。7月後半は夕刻の薄明終了後の南の空で天の川が聳え立っている様子を撮影することができます。

まずはお手持ちのレンズで星景写真撮影を楽しんでみましょう。

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO IIをはじめとして、M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PROなどもあれば、地上の景色と一緒に撮影しやすいでしょう。天の川が西の空へと沈んでいくと、入れ替わるように秋の星座が南の空へと集まります。明るい星座は少ないですが、うお座やみずがめ座、ペガスス座など形がユニークで大きい星座が多く、星座の配置を意識しながら撮影すると面白いでしょう。8月以降になると、夜明け前の東の空に冬の星座が昇ってくる様子がはっきりと分かるようになります。蒸し暑い夏の空に昇る冬の星座のギャップを楽しみながら撮影しましょう。

天の川は星景写真の代表的な被写体です。特にさそり座やいて座あたりの最も星が密集している部分は夏に最も撮りやすくなるため、ぜひ一度は空の暗いところで撮影をしてみましょう。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II

24mm相当*

Mモード 15秒 F2.8 ISO6400

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II

24mm相当*

Mモード 15秒 F2.8 ISO3200

天の川が西の空に傾いていくと撮りやすくなるのが秋の星座です。みずがめ座やうお座などは誕生日星座としてよく知られていますが、これらも秋を代表する星座ですので、天の川撮影がひと段落したらぜひ撮影してみましょう。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

16mm相当*

Mモード 30秒 F1.8 ISO4000

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

16mm相当*

Mモード 13秒 F1.8 ISO3200

夏の蒸し蒸しとした明け方の空に昇るオリオン座です。薄明が始まると徐々に空が白んできますが、明るい星が多いオリオン座だけはギリギリまでみることができます。実際の季節とは異なる季節の被写体を撮影できるのは、星景写真ならではの面白さと言えるでしょう。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II

34mm相当*

Mモード 15秒 F2.8 ISO3200

M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0は、F値が明るい単焦点レンズでありながら、軽量・コンパクトでとても使い勝手の良いレンズです。まずはこのレンズで夜の撮影に慣れてから、PROレンズを揃えていくでもいいかもしれません。1本持っておいて損はないレンズです。

温かい夏の夜は天体観察の絶好の季節です。星座早見盤や星見用のアプリを使って星座の勉強をしたり、飛行機や人工衛星などの光を見ながら何も考えずに星を眺めるのも良いでしょう。カメラをインターバル撮影モードにしておくことで、星見の合間でも撮影を同時に行うことができます。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0

24mm相当*

Mモード 15秒 F2.0 ISO2500

富士山を昇る登山者や山小屋の灯りは夏の風物詩とも言える被写体です。星の光跡と繋がるように撮影ポジションを微調整してライブコンポジット機能で撮影をすると、まるで地上と空とがつながったような不思議な写真を撮ることができました。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0

24mm相当*

Mモード 60秒 F4.0 ISO1600

ライブコンポジット 49コマ

星空AF(オートフォーカス)とマニュアルフォーカス、どちらがいいの?

結論から申し上げると、各人やりやすい方法で行うのが最適解だと私は思っています。結論がそれか!と一部の方から怒られてしまいそうですが、実際にこの機能が搭載される前から星景撮影を行っている私のようなユーザーは、マニュアルフォーカスに慣れていて星空AFよりも早く合わせることができます。ビギナーの方には酷なことを申し上げると、雲間の一瞬の星を撮影するような一刻一秒を争う撮影シーンがあったときに、星空AFで決定的瞬間に間に合わないということもありますので、マニュアルフォーカスでも合わせられるようにしておくことはとても大事です。

そんな私でも星空AFでないとピントが追い込めないという時があります。それは「中望遠や望遠レンズを使って星空を撮影する」時です。レンズの焦点距離が長くなると、ピントリングに手が触れた時のわずかな振動がライブビュー上に現れやすくなります。星にピントを合わせようにも、ピントリングを回すたびに画面が激しく揺れてしまうので、ピントが合っているのか合っていないのかが全く分からなくなります。振動は手だけでなく風でも起こりますので、どれだけ慎重にやっていたとしても振動が0という状況はなかなか難しいでしょう。星空AFでは自分がピントリングに手を触れることなくピントを合わせることができますので、このような撮影ではとても役に立っています。

まとめ

今回はビギナーの方向けに星景撮影の基本やマナー、そしてピント合わせの二通りの方法の違いを中心にご紹介しました。記事のボリューム的に詳しい設定については触れることができませんでしたが、作例のデータも参考にしながら撮影してみてください。それでは次回の更新もお楽しみに!星景写真家の北山輝泰でした。

*35mm判換算値

北山 輝泰

1986年東京生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。在学中、授業で天体望遠鏡を 使った撮影を行なったことがきっかけで、宇宙への興味関心が強まる。卒業後、福島 県鮫川村に移住し、村営の天文台で星空のインストラクターをしながら、本格的に天 体写真と星景写真を撮り始める。その後、天体望遠鏡メーカーに就職。2017年に星 景写真家として独立をし、国内、海外問わず、各地で星空の撮影を行っている。また、天文雑誌「星ナビ」のライターとして、定期的に執筆活動も行なっている。オーロラ、皆既月食、皆既日食など様々な天文現象を見て行く中で、この感動をより多くの人と共有していきたいという想いを持ち、2018年に「NIGHT PHOTO TOURS」を立ち上げる。自身が代表を務める傍ら、講師として、夜をテーマにした様々な撮影ワークショップを企画・運営している。

Official Home Page:Starry Works