Photo Recipe(フォトレシピ)

Photo Recipe(フォトレシピ)

中望遠レンズで何を撮る?

(日常・風景スナップ編)

撮影・解説 : 写真家 木村 琢磨

2025年7月公開

記事内で使用した

記事内で使用した

レンズをご紹介

はじめに

私はOM-3を使い始めて標準ズームではなく単焦点レンズをメインでよく使うことが増えました。理由の一つとしてはボディのサイズやデザインによるものが大きく、言って仕舞えば「ズームレンズより単焦点が似合う」というのが本音だったりします。

特にスタンダードクラスの単焦点レンズには小型軽量なOM-3やOM-5シリーズにぴったりなレンズが多く、マイクロフォーサーズならではの個性的なレンズも非常に多くラインナップされています。中でもM.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8(以下45mm F1.8)とM.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8(以下75mm F1.8)は35mm判換算で90mmと150mmになる中望遠と望遠単焦点レンズにもかかわらず非常にコンパクトなので望遠といえば重たいレンズ…というイメージを払拭してくれます。そして何よりF値が小さいので光を多く取り込め、暗所でもシャッタースピードを稼げることやISOを上げなくても撮影を楽しめるメリットがあります。またF値が小さいとピントの合う幅の被写界深度も浅くなります。さらに望遠レンズは必然的に被写界深度が浅くなるのでボケを楽しみたい人にはもってこいのレンズです。

今回は風景や日常のシーンを45mm F1.8と75mmF1.8で撮影した作品を見ていただきながら撮り方の解説をしていきます。

2本の望遠単焦点レンズ

私が普段愛用している2本の望遠単焦点レンズがどのようなレンズか見ていきましょう。

左から45mm F1.8、75mm F1.8。それぞれOM-3と組み合わせた状態。

これは私が愛用しているOM-3にそれぞれのレンズを組み合わせた状態ですが、OM-3にすごくぴったりなデザインとサイズ感ではないでしょうか?

この組み合わせ写真からも45mm F1.8はかなりコンパクトなレンズなのがわかると思います。このサイズ感で35mm判換算90mmでF値は1.8と驚きのスペックです。しかも価格もリーズナブルなので標準ズームキットでカメラを購入して次のレンズ悩んでる人にはおすすめのレンズです。

そしてもう一つの望遠単焦点レンズ75mm F1.8は迫力のある前玉ですね。見た目だけでよく写りそうと思ってしまうほどの力強さを感じます。

望遠レンズが生み出すボケ感と圧縮効果

望遠レンズの人気の一つに離れていてもアップで撮影できるポイントがあります。

一般的に「望遠レンズ=遠くのものをアップで撮影する」というイメージを持っている人は多いでしょうし、実際にアップで撮影するために望遠レンズを使うのがメジャーです。

レンズの焦点距離にはそれぞれ「レンズ効果」と呼ばれるものがあり、広角レンズだと「パース」とよばれる奥行き・遠近感の強調するレンズ効果やピントが全面に合いやすい深い被写界深度(パンフォーカス)があります。逆に望遠レンズの場合は背景を凝縮する「圧縮効果」と呼ばれる効果や、背景をぼかしやすい浅い被写界深度が特徴です。望遠レンズは背景の整理もしやすいので被写体を強調させるのが得意ですね。広角レンズと望遠レンズは個性が真逆なので自分がどのような写真を撮りたいのか理解した上でレンズを選ぶと良いでしょう。

左から、17mm(34mm相当※)、45mm(90mm相当※)、75mm(150mm相当※)で撮影

これらはテーブルの上に置いてあるマグカップを焦点距離を変えて画面内で同じサイズになるように撮影したものです。

焦点距離が小さくなる広角レンズほど「パース効果」により背景が広く写ります。逆に焦点距離が大きくなる望遠レンズで撮影するほど「圧縮効果」により背景が壁のように迫ってくる写りになります。また広角レンズでアップで撮影するには被写体に近づく必要がありますが、望遠レンズになる程被写体から離れてもアップで撮影することが可能になります。背景以外に注目してほしいポイントとして「被写体のカタチ」があります。広角レンズで撮影するほど形がデフォルメ(形が歪みやすくなる)され、望遠レンズで撮影するほど形がより正確に写りやすくなります。

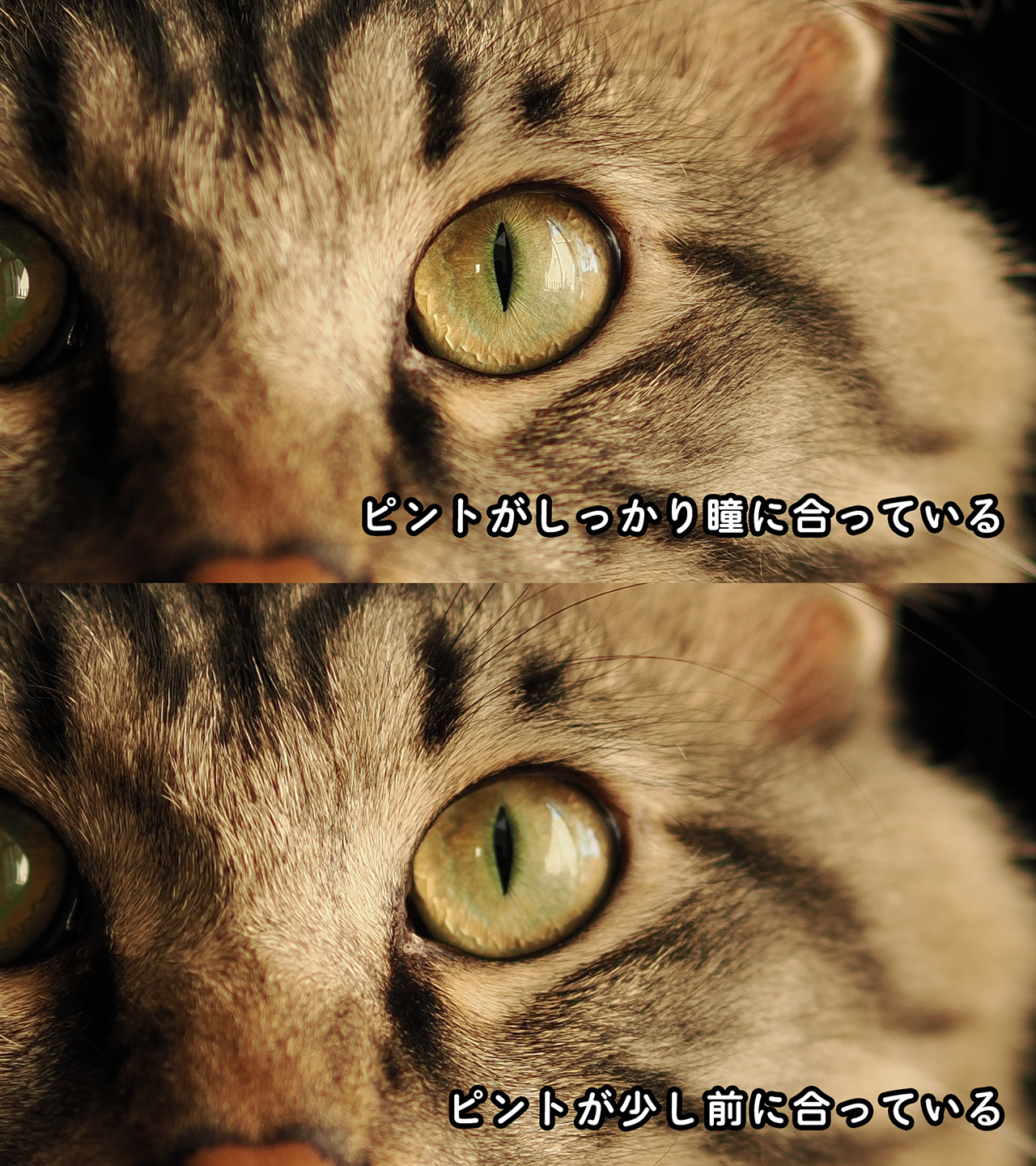

ピントはしっかり合わせよう

望遠レンズは背景をぼかすのが簡単な反面、ピントが非常に浅いので撮影時に注意が必要です。ボケた写真の中でピントがしっかり合った写真は気持ちのいい写りになりますので望遠レンズで撮影する場合はどこにピントを合わせるのか、どこに注目してみてもらいたいのかをしっかり自分の中でイメージして撮影しましょう。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

90mm相当*

Mモード 1/100秒 F1.8 ISO200

カラークリエーター

猫の左目にピントを合わせて撮影。ピントは横に合うので同じ位置にある右目もピントがしっかり合っています。ですが、目よりも手前や奥にある鼻先や耳はピントの合う幅である被写界深度から外れてしまっているのでボケています。もっとピントを広く合わせたい場合はF値を絞る(大きくする)ことでピントの合う幅は広くなります。

45mm F1.8は解像度が非常に高いレンズなので少しでもピントがズレると描写が甘く感じてしまいます。ピントが浅いレンズだからこそピント面の解像度が要求されるので45mm F1.8と75mm F1.8は絞り開放から恐ろしくシャープです。

望遠レンズでの近接撮影はピントが浅いのでピントがずれてしまうことがよくあります。その原因の一つはAFでピントが合った後に自分の体がほんのわずかに前後に揺れたときにピントの位置が変わってしまうことが原因です。ピントが合ったらすぐにシャッターを切る、もしくはピントが合ったら体が揺れない様にしっかり構えるのがポイントです。

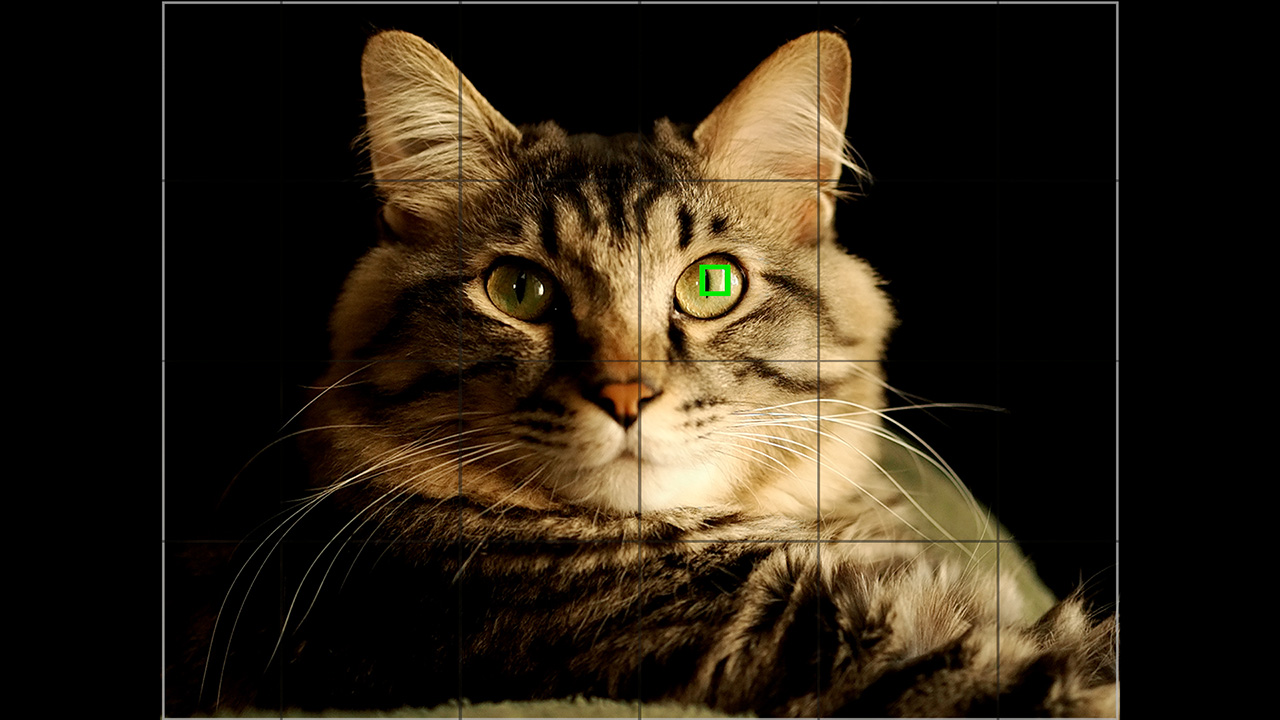

OM SYSTEMのカメラはオートフォーカスが速く正確ですが、おすすめのオートフォーカス設定としてオートフォーカスの枠のサイズを「Single」にするとピンポイントでピントを合わせることが可能になります。今回は猫の瞳に確実にピントを合わせたかったのでオートフォーカスのサイズは「Single」にして他の部位にピントが合わないようにしました。

ある程度ピントの位置はカメラ任せでもいいよという人は「Single」にこだわる必要はありません。

オートフォーカスのエリアは全部で6種類。緑の中枠の中にある被写体にカメラがピントを合わせてくれます。止まっている静物を被写体として撮影する場合は「Single」、被写体がどう動くかわからない、とりあえず被写体のどこかにピントを合わせてほしいという場合は「All」がおすすめです。通常のAF以外にもカメラが自動的に被写体を認識してピントを合わせてくれる「AI被写体認識AF」機能やピントが合った瞬間にシャッターが切れる「タッチシャッター」を利用するのもいいでしょう。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

90mm相当*

Mモード 1/100秒 F1.8 ISO200

カラークリエーター

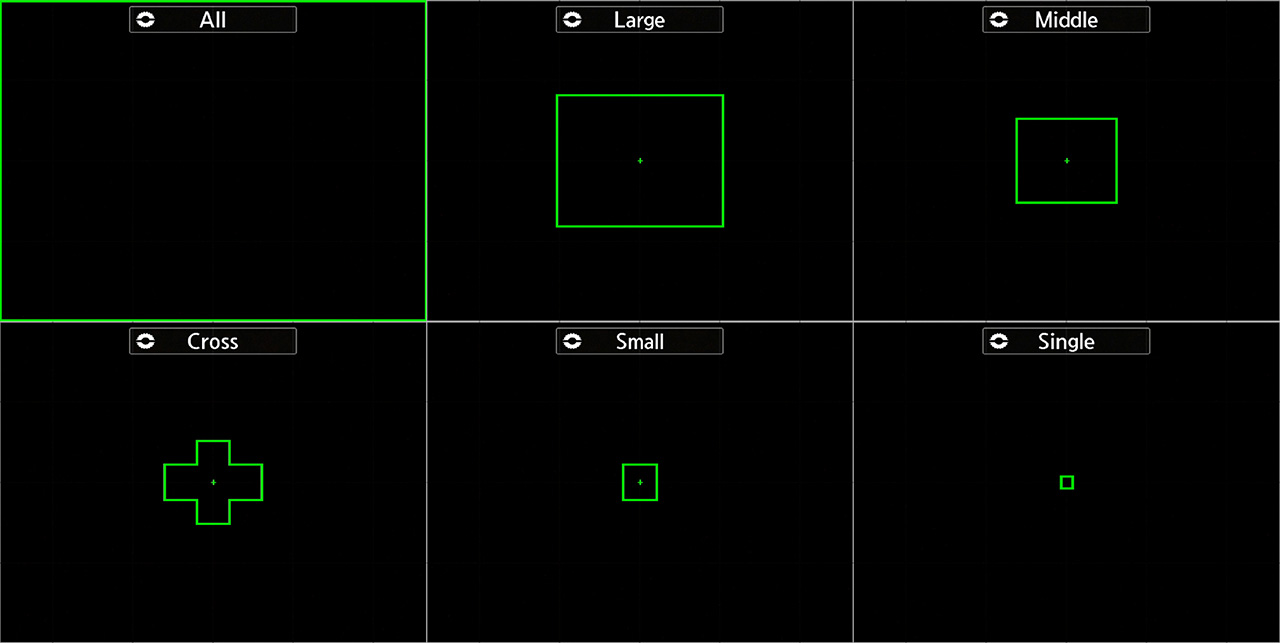

今度は正面ではなく横顔を撮影してみました。

正面の写真と同じくピントの位置は瞳に合わせています。先ほどは瞳にピントが合うと鼻先や耳がボケていましたが、横向きになると瞳と鼻先、耳の位置が横並びになるのでピントが合う様になります。

ピントの合う幅は浅くても被写体の向きを考えるとピントの合う位置を意図的に調整することができます。ピントがどの様に合うのかを学ぶにも望遠レンズはいい選択肢ですね。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8

150mm相当*

Mモード 1/10秒 F1.8 ISO400

カラークリエーター

近所の珈琲屋で購入したコーヒーを窓際で撮影した一枚です。75mm F1.8で大胆にフレーミングして背景を整理しています。より焦点距離が長いレンズで撮影することで背景を通常よりも圧縮することができます。背景に小物を置いて撮影するときには焦点距離によって大きな差が生まれますので背景を大きく見せようか、小さく見せようか?そのあたりも考えながらレンズ選びをするのも楽しいです。この様に日常の何気ないシーンでも望遠レンズで写し撮ることで雰囲気が出てきます。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

90mm相当*

Mモード 1/500秒 F1.8 ISO200

カラープロファイルコントロール

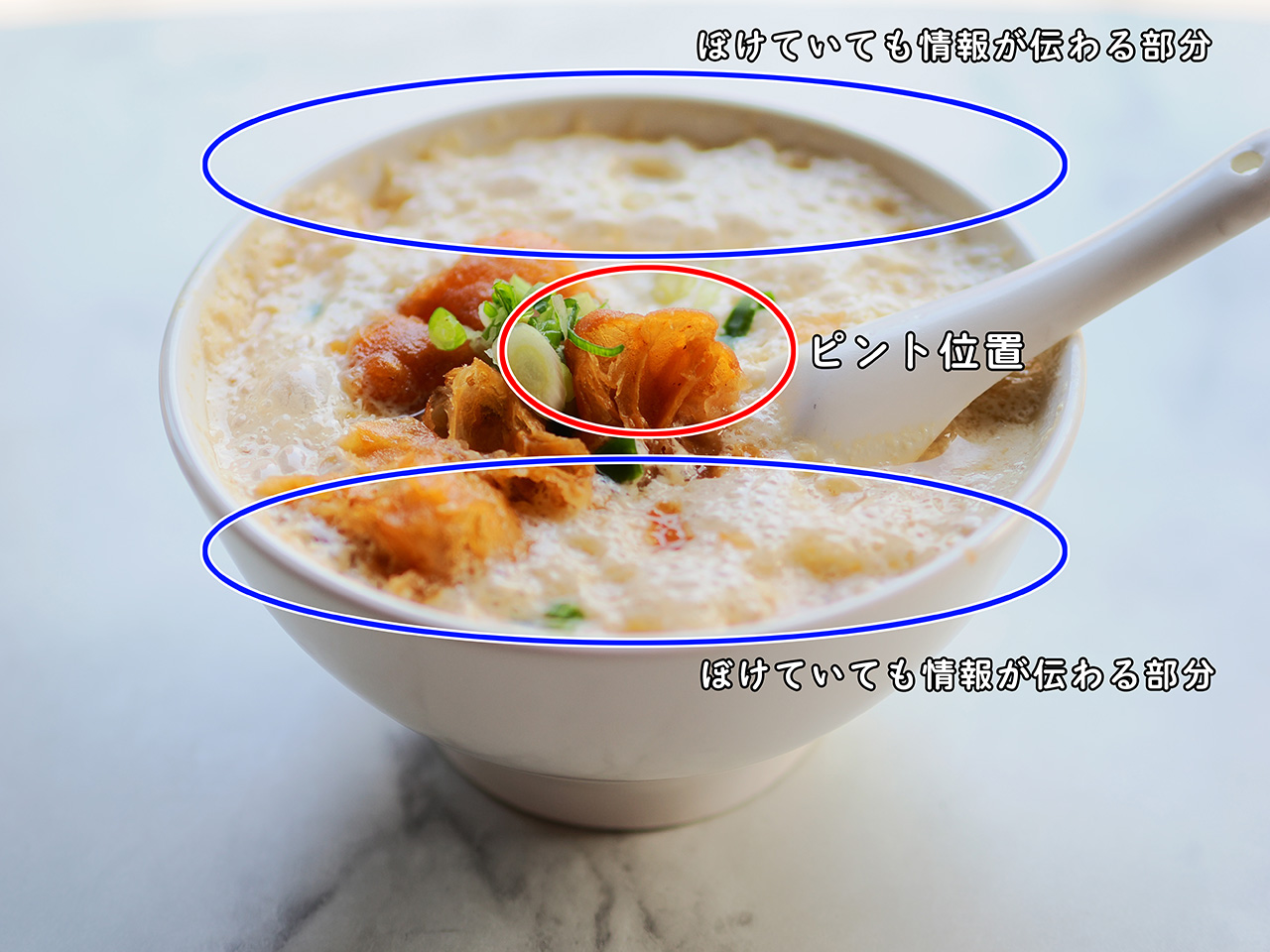

45mmF1.8はテーブルの上の料理や小物を撮影するテーブルフォトにもちょうどいいレンズです。これは台湾に撮影に行った時に食べた台湾の定番朝食「鹹豆漿(シェントウジャン)」を撮影した一枚です。店内は人が多くゆっくり撮影できない状況だったので最初から45mmF1.8をOM-3に装着した状態で入店。接写が得意なレンズというわけではありませんが少し大きめのお椀くらいのサイズであれば椅子に座ったまま画面いっぱいに撮影できます。

ピントが浅い写真のコツとしては「何を見せたいか」「どこまでピントを合わせたいか」を意識することです。ぼけていても情報として認識できる部分はぼかして、情報として必要な場所はピントをしっかり合わせる。それを意識するだけでもどこにピントを合わせればいいのかわかってくると思います。今回は揚げパンにピントを合わせてぼけても認識できるスープの部分はぼかしています。撮影に夢中になりすぎて料理のピークを逃さない様に注意しましょう。

望遠レンズで風景スナップを楽しむ

風景写真を撮る場合は画角の自由度の高いズームレンズを組み合わせることが多いと思います。が、ズームレンズあるあるの一つで気がつくとレンズの広角側のワイド端と望遠側のテレ端のどちらかしか使ってない…なんてことも多いと思います。また、ファインダーを覗きながら画角を調整してフレーミングを整えるなんて人も多いでしょう。ズームレンズは便利な反面、撮り方によっては「自分がいま何mmの焦点距離で撮影しているのかわからない」状況で撮影していることになります。もちろんそれでも写真は撮れるので問題ありませんが、焦点距離を意識して撮影することで単焦点レンズの楽しみ方にも繋がってきます。

私が愛用しているズームレンズの一つにM.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROがありますが、このレンズをスタンダードクラスの大口径レンズ(F2.0以下)に当てはめてみると「12mm」「17mm」「25mm」「45mm」「75mm」の5本の単焦点レンズが該当します。特に風景を撮影する場合は12mm~25mmを使う人が多いでしょう。それ以上の焦点距離も「広角が使えるから」というズームレンズのメリットがあっての望遠の焦点距離として使っているはずです。

なので思い切って望遠単焦点レンズだけを持ち出して風景のフィールドに飛び込めば必然的にいつもと一味違った写真と出会えます。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

90mm相当*

Mモード 1/400秒 F4.0 ISO200

カラープロファイルコントロール

35mm判換算90mmのレンズで風景を撮影しようと思うと多くの人は「入りきらない」と思うはずです。なので私が望遠単焦点レンズで撮影するときは「凝縮感」を意識して撮影をする様にしています。一言でいえば「画面いっぱいに被写体を詰め込む」感覚です。45mm F1.8はレンズの解像度も非常に高く、この様な線の細い被写体を非常にシャープに写してくれます。モニターでの鑑賞だけでなく大きくプリントして壁に飾りたくなります。

被写体のどの部分に注目して撮影するのか?写真を「撮ろう」と思ったポイントが必ずあるはずなので、望遠レンズはそのポイントを浮き彫にするのが得意なレンズだと思えばよりハードルが下がるかもしれません。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

90mm相当*

Mモード 1/500秒 F4.0 ISO200

カラークリエーター

手持ちハイレゾショット

こちらは手持ちハイレゾショット機能で撮影してみました。5000万画素相当の高画素撮影でも全くレンズが負けていません。この作品も「凝縮感」を意識してフレーミングしています。画面の四隅までしっかりと写るレンズなのでフレーミングも中央だけでなく周辺まで意識して撮影しましょう。

私のフレーミングのこだわりの一つとして画面四隅に目立った「余白」を作らない様にしています。画面内に白い余白があると人間の目は「白色」に引っ張られやすいので意図的でない限り余白はなるべくなくすフレーミングをします。余白を意識したフレーミングを考えると自ずと構図も決まってくるので被写体の風景が「こういう風に撮ってみて」と教えてくれているような気がしてきます。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

90mm相当*

Mモード 1/160秒 F5.6 ISO200

カラープロファイルコントロール

手持ちハイレゾショット

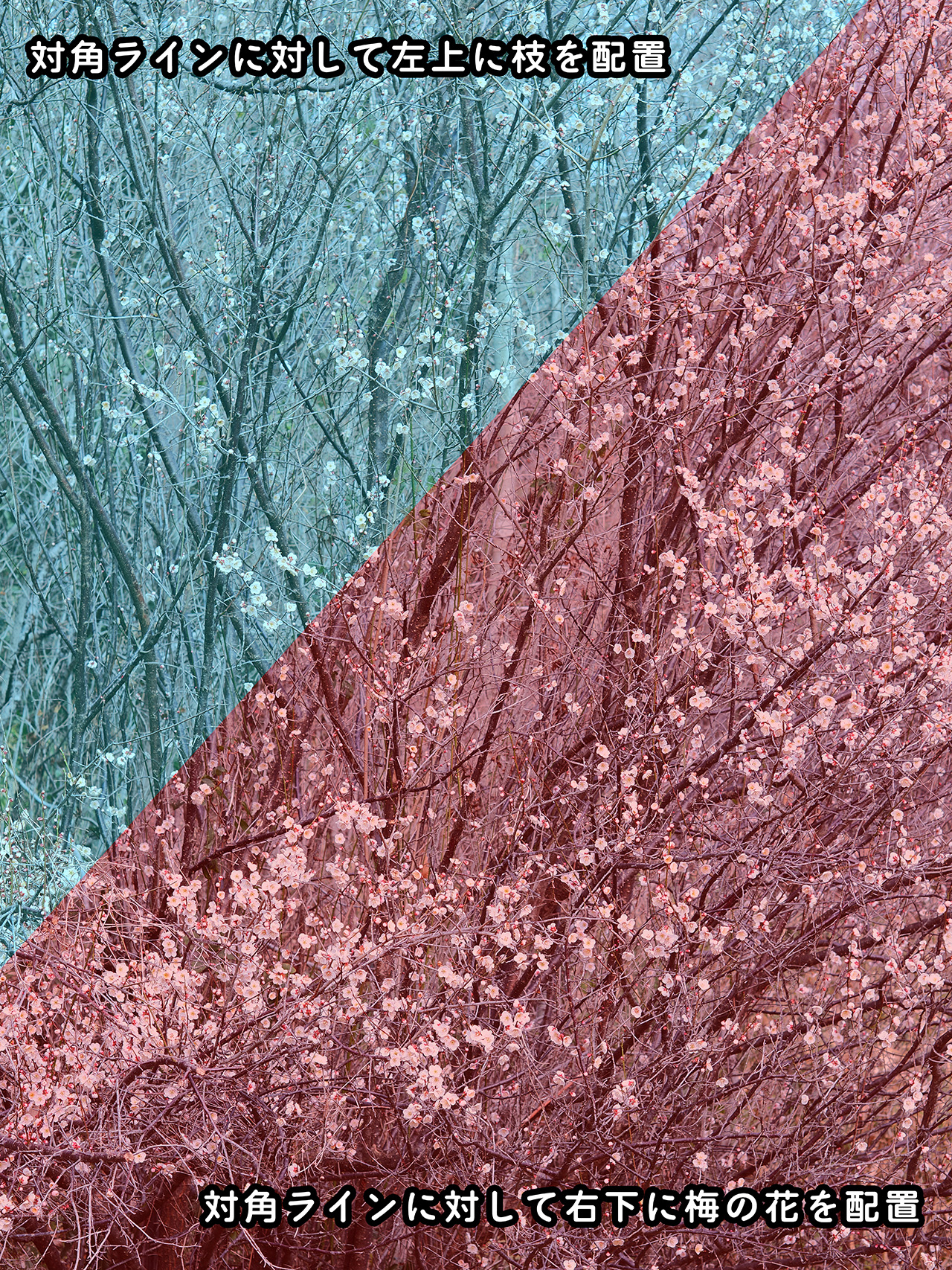

これは3月上旬の梅の季節に撮影した作品ですがまだ満開の手前なので梅の花よりは枝ぶりが目立ちます。全体と写すと梅の花が主役にならないのであれば…ということで望遠レンズの出番です。

今回は枝を背景に梅の花を「散らす」ようなイメージでフレーミングしてみました。構図としては対角線を使った二分割構図にしています。左下から右上に向かって梅の花が咲き誇る様なイメージです。画面を対角線で分割して右下を梅の花、左上を枝とエリアを分けることで画面に抑揚が生まれます。望遠レンズの「入りきらない画角」を選択することで今回の構図を選択し被写体の見せたい部分をより明確にすることができました。

構図に関しては色々な写真作品から参考にするだけでなく、私の場合は絵画作品からも構図のヒントやアイデアを取り入れることが多いです。特にこの作品に関しては日本の浮世絵からインスピレーションを受けています。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8

150mm相当*

Mモード 1/800秒 F1.8 ISO200

カラープロファイルコントロール

普段はF値を絞って(大きくして)全体にピントを合わせるパンフォーカスを好んで撮影することが多いですが、望遠レンズで近接撮影する場合はF値を開けて(小さくして)ボケ味を楽しむことが多いです。この一枚もピントを浅くすることで一輪のツバキにピントを合わせることができましたし、ツバキに重なっている葉っぱも前ボケとして奥行き感を演出するアクセントになりました。散歩をしていた時にこのツバキと目が合って撮影をしようと思ったのでピントが浅くなることで撮影の意図が明確になりました。

75mmF1.8は35mm判換算150mmなので使いこなすのが難しいと思っている人も多いかもしれませんが、これ一本だけ持って撮影してみるとこれでしか撮れない、見えてこない瞬間が必ずあります。単焦点レンズは画角の融通が効かないことが「デメリット」と思われがちですが、むしろ画角が固定されるからこそいつもと違う景色に出会える「メリット」があると思います。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8

150mm相当*

Mモード 1/800秒 F4.0 ISO200

手持ちハイレゾショット

75mm F1.8はマクロレンズほど寄ることはできませんが、一輪の花や一枚の葉っぱを主役にするくらいの距離感で撮影することは可能です。この作品も広角レンズではなく望遠レンズで圧縮して主題をはっきりさせたことで成立しています。ツバキのディテールも見せたかったのでF値は開放のF1.8ではなくF4.0まで絞って(大きくして)少しピントの幅を持たせました。またF値をF4.0まで絞ることでレンズの解像度もピークになり、さらに手持ちハイレゾショットと組み合わせることで最高画質をキープしています。

花のシベを撮影した比較画像。手持ちハイレゾショットで撮影されたものは細部まで解像している。

ハイレゾショットで撮影しておくことでプリント作品として展示する時に大きく伸ばしてもクオリティを保つことができ、私が個展でよく使うB0サイズ(1030mm × 1456mm)でも十分な解像度とクオリティを堪能できます。

通常であればアートフィルターとハイレゾショットの併用はできませんがOM Workspaceを使うことでハイレゾショットとアートフィルターの掛け合わせが可能になります。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

90mm相当*

Mモード 1/50秒 F5.6 ISO200

カラークリエーター

ライブGND(ND08/Medium)

私の生まれ育った赤磐市は桃が名産品の町です。ちょうど桜が咲く頃に桃の花も咲き始めます。いつもはもう少し広角寄りのレンズで撮影することが多いのですが今回はあえて単焦点レンズの45mm F1.8を組み合わせて撮影しています。自分の中でのポイントは望遠レンズの圧縮効果を活かしつつも奥行き感のある構図、日陰の逆光シーンになるのでライブGND機能を使って全体の露出を均一にすること、夕方に撮影しているので全体の色味でその雰囲気を演出することを考えながら撮影しています。特に構図に関しては手前から奥に向かって左右にジグザグに視線誘導して奥へ奥へと向かう様に桃の木が画面に収まる様に立ち位置で調整しています。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8

150mm相当*

Mモード 1/8000秒 F4.0 ISO200

カラープロファイルコントロール

手持ちハイレゾショット

鳥取県にある山々の雪景色を大胆に切り取った一枚。撮影時の天候は曇天。本来は立体感の出にくいシーンなのですが75mmF1.8の描写が素晴らしく奥行き感を感じる写りになりました。立体感だけでなく表面に生えた木々のディテールも鮮明に写したかったので手持ちハイレゾショットで撮影しています。F値をF4.0まで絞って(大きくして)解像感を引き出しているので等倍で鑑賞すると木々の枝ぶりまで確認できます。

75mm F1.8はスタンダードクラスのレンズですが描写に関してはPROレンズと同等の写りをしてくれます。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

90mm相当*

Mモード 1/4000秒 F5.6 ISO200

カラークリエーター

ライブGND(ND08/Medium)

こちらの作品も鳥取県で撮影。写真の中では孤高の一本の木に見えますが、実際には周りにいくつか木が生えていて作品としてはこの一本を主役にしたかったので望遠レンズで切り取っています。雪が積もっている状況のため、なるべく木の周りに足跡をつけたくないということもあり望遠レンズで撮影しています。

この作品ではライブGND機能を少し変わった使い方をしています。通常であれば空の部分(画面の上部)にフィルター効果を掛けることが圧倒的に多いと思いますが今回はフィルターの向きを逆さまにして木の足元に効果を掛けています。そうすることで白かった雪原部分にグラデーションが生まれ立体感(奥行き)を作り出しています。ライブGND機能のメリットはレンズを選ばないところであり、45mm F1.8はフィルター径が37mmのため、特にGNDの様な角形フィルターはさらに選択肢が少ないのですがライブGNDを使うことで気軽にフィルターワークを楽しむことができます。

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

90mm相当*

Mモード 1/50秒 F5.6 ISO200

カラークリエーター

ライブGND(ND08/Soft)

風景写真で望遠レンズが活躍するシーンと言えば日の出や夕日の撮影でしょう。太陽のサイズは焦点距離に大きく依存するため大きな太陽を写したいのであれば焦点距離の大きなレンズを使う必要があります。あとは太陽の大きさと風景のバランスを考えてロケーションや焦点距離を選択します。

望遠レンズになる程太陽の大きさは大きくなりますがその代わりに地上の風景を画面に入れることが難しくなってくるので太陽はアクセント程度に画面に入れるところから始めてみましょう。

日の出のシーンは逆光撮影になるので空と地上の明るさの差である輝度差が必ず発生します。ここではライブGND機能を使って空の露出を下げて空と地上の輝度差を緩和しています。焦点距離が大きくなるほど画面に対しての太陽の移動速度は加速していきますのでどの位置に太陽が登るのかをあらかじめリサーチしておくといいでしょう。

後半の記事では、花や人物撮影(ポートレート)での作例を紹介します。

*35mm判換算値

木村 琢磨

広告写真・動画制作会社 はち株式会社代表。岡山県在住。

地元岡山県の広告写真スタジオに12年勤めたのち2018年にフリーランスフォトグラファーとして独立。

2020年はち株式会社設立。広告写真業の傍ら写真作家としても活動。

「写真」の言葉にとらわれず独自の世界観を追求し続けている。

雑誌への寄稿、イベントやカメラメーカー主催のセミナーで講師としての登壇も多数。

デジタルカメラマガジン2024年11月号まで「図解で分かる名所の撮り方 Season2」執筆。

主な著書に『図解で分かる名所の撮り方』(インプレス)『風景写真の7ピース 撮影イメージがひらめくアイデアノート』(インプレス)など。