Photo Recipe(フォトレシピ)

Photo Recipe(フォトレシピ)

OM SYSTEMの機材で流れ星の撮影に挑戦しよう!

撮影・解説 : 星景写真家 北山 輝泰

Official Home Page:Starry Works

2024年7月公開

記事内で使用した

記事内で使用した

レンズをご紹介

はじめに

みなさん、こんにちは。星景写真家の北山です。今回は見ることができたら嬉しい、そして撮影できたらなお嬉しい、流れ星についてお話ししたいと思います。流れ星の元になるものは、数センチ程度から大きいもので数十センチ程度の岩石や氷のつぶです。それらが地球の大気に衝突するとプラズマ化し、その瞬間発光現象が起こり、流れ星として見ることができます。いつどこでその現象が起きるかは予測することが困難です。それゆえに、私は星を撮影しに出かけた日はいつもワクワクしながら夜空を見上げています。今回はそんな流れ星=流星を見るためにはどうしたらいいのか。そして写真を撮るためにはどのような準備が必要かを解説したいと思います。

1 流星を見るためのポイント

流星を見てみたいと思ったらまず空が開けているところにいきましょう。海岸や高原地帯など周囲に高い建物がないところがおすすめです。そしてこれが一番重要ですが、星がたくさん見える空が暗い場所に行きましょう。流星には明るいものと暗いものがありますが、その大半が暗い流星なので見逃してしまうものばかりです。街中のような明るい場所ではそれらの暗い流星は見つけることができません。少しでも多くの流星を見たいと思ったら「夜空が暗くて開けている場所に行くこと」と覚えておきましょう。

また、一年の間でも流星群が出現する期間は通常の日よりも多くの流星を見られるチャンスです。流星群はほぼ毎月のようにありますが、以下が特に注目すべき流星群ですので、名称と出現期間、そして期間中の最も流れる日である極大日の3つは覚えておくようにしましょう。

| 流星群の名称 | 出現期間 | 極大日 |

|---|---|---|

| しぶんぎ座流星群 | 1月1日〜1月5日ごろ | 1月3日ごろ |

| ペルセウス座流星群 | 7月17日〜8月24日ごろ | 8月12日ごろ |

| ふたご座流星群 | 12月4日〜12月17日ごろ | 12月14日ごろ |

| オリオン座流星群 | 10月2日〜11月7日ごろ | 10月21日ごろ |

極大日が必ず晴れるとは限りませんので、その前後の日も含めて観察できるようスケジュールを組んでおくと安心です。ちなみに、それぞれの流星群には極大時刻というものがあり、この時間に向けて徐々に流星の出現数が増加していくという傾向があります。極大時刻は毎年変わりますので都度確認が必要になりますが、もし極大時刻が深夜であればそれだけたくさんの流星を見られるチャンスとなります。

最後にこれは撮影にも影響してくることですが、少しでも暗い方が流星を見られる確率が上がるため、月明かりはない方が良いです。極大日と新月が重なるようなことが起きれば最良ですが、もし一晩の中で月明かりがある時間帯とない時間帯があるのであれば、ない時間帯に絞って観察や撮影すると割り切るのも手です。

ペルセウス座流星群

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

16mm相当*

Mモード F1.8 10秒 ISO 6400 ±0.0EV

ペルセウス座流星群

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

16mm相当*

Mモード F1.8 15秒 ISO 6400 ±0.0EV

2 流星を撮るための準備

さて、ここからは流星を撮影するための準備についてご紹介します。流星撮影は普段使っている星空撮影用の機材をそのまま流用することができます。複数台のカメラがあればそれだけカバーできる空の割合が多くなりますので、流星を捉えやすくなります。カメラの台数が限られている場合は「M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO」や「M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO」など、できるだけ画角が広いレンズを使いましょう。

カメラ、レンズ以外では、レンズヒーターがあると良いでしょう。夜露でレンズが曇らないように温めるためのもので、長時間撮影を行う流星撮影では必須の機材になります。レンズヒーターを使うためにはモバイルバッテリーが必要になりますが、10000mAh以上の容量が大きいものを使用すると良いでしょう。星景写真でもよく使われるソフトフィルターですが、暗い流星にはほとんど効果が得られないので、星座を強調させたいなどという目的がなければ無理に使わなくても大丈夫です。ちなみに私はソフトフィルターをつけていたために明るい流星が滲んで白飛びしてしまったという苦い経験もあります。

ペルセウス座流星群

M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

16mm相当*

Mモード F1.8 15秒 ISO 6400 ±0.0EV

ペルセウス座流星群

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

16mm相当*

Mモード F1.8 15秒 ISO 3200 ±0.0EV

白飛びしてしまったペルセウス座流星群の大火球

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

16mm相当*

Mモード F1.8 10秒 ISO 3200 ±0.0EV

3 流星を撮るための手順

機材が準備できたらいよいよ撮影です。まず構図ですが、空が開けている場所で特徴的な風景などがなければ、空の割合を目一杯広くして少しでも流星が写る確率をあげるのが良いでしょう。ちなみに流星群の場合は放射点と呼ばれる起点から放射状に流れるという性質がありますので、ある程度構図の中でどのように流れるかを予測することができます。例えばペルセウス座流星群の場合はペルセウス座の近辺に放射点がありますので、ペルセウス座がどこにあるかを常に意識しながら構図を検討するのが良いでしょう。一晩中放射点が夜空にあれば構図を決めやすいですが、流星群によっては放射点が夜中から昇ってくるものもあります。もし放射点がない時間帯に撮影する場合は、通常の星景写真を撮影するように星座や天の川の位置関係を見ながら構図を決めて、そこに流星が飛び込んでくるのを期待して待ちましょう。

毎年ほぼ同じタイミングで撮影することになる流星群の撮影では、星の配置や季節感が変わらないため、どうしても似たり寄ったりの作品になってしまうことがあります。星景写真の場合、地上の景色をガラッと変えると印象が異なる写真を撮ることができますが、その年にしか見られない光景とは何かと事前に調べることも重要です。例えば、2023年の秋は、冬の星座のそばに木星があり、一際明るく輝いていました。木星がこの位置にいるというのは2023年ならではの光景で、一緒に撮ることでその年ならではの作品にすることができます。惑星以外には、月、彗星など恒星とは違った動きをする星がありますので、撮影の前にこれらの星々の情報を調べて構図を決める時の材料にすることが重要です。

次に撮影ですが、カメラ内のインターバル撮影機能を使って撮影するのが良いでしょう。インターバル撮影機能とは、自分が指定した撮影間隔とコマ数分自動でシャッターを切り続けてくれる機能で、いつ流れるか分からない流星を捉えるのに必須の機能です。一構図につきどれくらい撮影するかはみなさんの狙い次第ですが、私の場合は放射点の位置と他に写る星座の位置関係を見ながら、不自然なバランスになったなと思ったら構図を変えるようにしています。星の位置関係はそのままに長時間撮影したい時は、赤道儀を使って追尾撮影をする方法もあります。

あとはひたすら祈るのみなので、カメラから離れて休むもよし、そばで一緒に見守るもよし、自由です。私は肉眼でもしっかり見たい派なので、カメラのそばで寝転がって夜空を見上げていることが多いです。

流星の中でも一際明るいものを火球と言いますが、火球が流れた後に稀に雲のようなものがふわふわと漂っていることがあります。これは流星痕と呼ばれるもので、大気に衝突した衝撃で流星の元となる物質が広範囲に拡散している状態のことを言います。明るい火球が流れるとすぐにでも撮れ高を確認したくなりますが、流星痕が写っているかもと考えて、そのまま30分から1時間程度インターバル撮影を継続してみましょう。

木星とおうし座流星群(2023年)

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

14mm相当*

Mモード F2.8 20秒 ISO 8000 ±0.0EV

木星とおうし座流星群(2023年)

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

14mm相当*

Mモード F2.8 20秒 ISO 8000 ±0.0EV

しし座流星群

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

14mm相当*

Mモード F2.8 15秒 ISO 6400 ±0.0EV

金星としし座流星群

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

22mm相当*

Mモード F2.8 15秒 ISO 6400 ±0.0EV

火球が流れたあとの流星痕

4 自宅に帰ってから

自宅に戻ったあとは画像をチェックして流星が写っているコマを抽出していきます。PCの大きな画面で見ればカメラのモニタでは気づかなかった細かい流星を見つけられることもあるため、一枚ずつ丁寧に見ていきましょう。ちなみに、たくさん撮影した写真の中から流星が写ったコマだけを自動で抽出してくれるソフトもありますが、人工衛星などを流星だと判断したりすることもあり、再チェックが必要なケースが多いため、私は一枚一枚データをめくりながら確認するようにしています(この作業が好きということもありますが)。

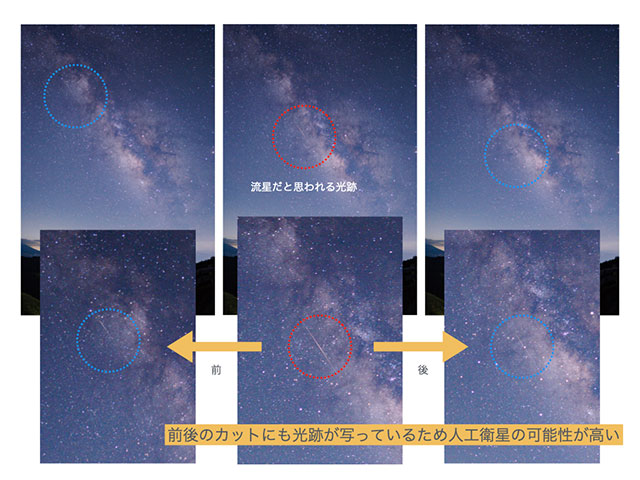

飛行機は衝突防止用の赤と緑のライトが点滅しているため、写真上でも飛行機だと容易に判別することができますが、人工衛星と流星は見間違える方が非常に多いです。見分け方ですが、流星の光跡を拡大すると青や緑といった色が見られるのに対し、人工衛星は白色の光跡になります。流星に色が載るのは、大気との衝突により流星の元となる物質が燃焼する際、その成分によって様々な色に発光することと、物質の中に含まれる酸素や窒素がイオン化する際に発光するなど様々な要因があります。一方、人工衛星は太陽の光を反射することで光りますので白色になります。それでも見分けがつきにくい時がありますが、流星だと思う光跡が写った写真の前後のデータを見た時に、その光跡に続くような線が写っていた場合は限りなく人口衛星で間違いないでしょう。ちなみに今現在、人工衛星は8500機以上宇宙空間にありますので、人工衛星が写っていない写真を撮る方が困難です。

飛行機の光跡

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

16mm相当*

Mモード F1.8 10秒 ISO 2000 ±0.0EV

おうし座流星群

レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

16mm相当*

Mモード F1.8 15秒 ISO 6400 ±0.0EV

まとめ

今回は流星を撮影するために必要な情報をまとめてご紹介いたしました。私も毎年の撮影計画を立てる度に今年はどんな流星が撮れるだろうと楽しみで仕方ありません。みなさんもぜひOM SYSTEMのカメラを持って流星撮影に出かけてみてくださいね!最後までお読みいただきありがとうございました!

*35mm判換算焦点距離

北山 輝泰(きたやま てるやす)

1986年東京生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。在学中、授業で天体望遠鏡を 使った撮影を行なったことがきっかけで、宇宙への興味関心が強まる。卒業後、福島 県鮫川村に移住し、村営の天文台で星空のインストラクターをしながら、本格的に天 体写真と星景写真を撮り始める。その後、天体望遠鏡メーカーに就職。2017年に星 景写真家として独立をし、国内、海外問わず、各地で星空の撮影を行っている。また、天文雑誌「星ナビ」のライターとして、定期的に執筆活動も行なっている。オーロラ、皆既月食、皆既日食など様々な天文現象を見て行く中で、この感動をより多くの人と共有していきたいという想いを持ち、2018年に「NIGHT PHOTO TOURS」を立ち上げる。自身が代表を務める傍ら、講師として、夜をテーマにした様々な撮影ワークショップを企画・運営している。

Official Home Page:Starry Works